かわいいものが好きな方のための癒し系サイト

うさぎのぷうちゃんわーるど

手軽に空色を楽しむ

趣味の藍染め

天然素材の藍染めで

ときめきの空色を楽しみませんか?

宇宙につながる夜空の空色から地球の空色、様々な空色や美しい海の色までも醸し出す藍染めの色。

初心者でも家庭でカンタン・お手軽に楽しめる藍の生葉染めをはじめとする趣味の藍染めの方法をご紹介。

ここでは、藍の生葉染めで出せる色の可能性・バリエーションを追求しています。

藍の生葉染めはしっかりと藍色を定着させれば洗濯後でも鮮やかなブルーがそれなりに残るのも嬉しい染色方法。

お手軽で片付け簡単!藍の生葉染めの便利なグッズと染色方法はコチラ

藍色の定着には酸化が必要なので屋外の爽やかな風が味方してくれます。

ジャパンブルー・サムライブルーとも呼ばれる日本の伝統色である藍色ついてと綿や真珠も藍染めできる!?簡易染色方法はコチラ

藍染めに必要不可欠なタデアイについてはコチラ

藍 メニュー

藍の生葉染め

他品種のタデアイで藍の生葉染め

藍の生葉染め 実験

絹以外の素材も染められる

藍の生葉染めに便利なグッズ

タデアイ(蓼藍)

藍の生葉染め

空色・浅葱色に染まる藍の生葉染めは日本の伝統色である深い藍色とはまた異なった魅力あふれるカンタン・安全な染色方法なので個人や趣味の団体など愛好者が増えていて、近年夏休みの体験学習などでも行われています。

日本の伝統の藍染めと同じタデアイの葉を生葉の時に使う事でお手軽に夏の空色の染色を楽しめる藍の生葉染め。

ざっくり言えば藍の絞り汁にチャポンと布を10分ほど浸して干すだけで空色に染まります。

難点といえば、藍の生葉染めに最適な素材である絹が高価である点です。

藍の生葉染めは水墨画や水彩画、あるいは陶磁器の釉薬掛けのようなもので一発勝負。しかも高価なので失敗したらもったいないなどの気持ちがよぎります。ですが、絹という上質な素材が葉の緑色から鮮やかな空色に変化した時の感動はそれまでの不安を帳消しにしてくれます。

タデアイの収穫期、夏から秋にかけての期間限定の染色方法です。

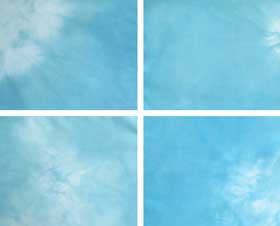

藍の生葉染めで染めた色は、

浅葱色・水色・ターコイズブルー・

セルリアンブルーと表現される明るくてきれいな空色となります。

タデアイが元気に育つ夏にときめきの空色を楽しんでみては?

藍の生葉染めの魅力

藍の生葉染めは染色時間が5分〜30分程と短く、難しい薬剤も不要、排水もそのまま流すことができるお手軽さ。しかも、何より嬉しくて魅力的なのはその染められた色の美しさです。

藍の生葉染めに必要なものはいたってシンプル。

新鮮なタデアイの葉とタンパク質を含む絹や羊毛やナイロンなどの布と水。

あとはバケツや洗濯ネットと防水性の手袋と中性洗剤だけ。

模様を出すための絞りを入れる場合は紐や輪ゴム、ビー玉、割り箸等、身近なものを使えばOK。

ミキサーを使わなくても手もみで十分染色が可能です。

藍の葉の元気な暑い時期に行うので、水を扱うのが心地良いのも魅力です。

生葉染めの染液から取り出したシルクを夏の青空のもと空気酸化して美しい空色となる過程は驚きの感動と、心地良い時間が待っています。

充分に空気酸化させて色素を定着させます。仕上げに中性洗剤で洗濯すると、葉の緑色成分が抜けてスッキリとした藍染め色が残ります。

バリエーション豊かな空色を出すことができるのも楽しみのひとつです。

使用しない時は色落ちを抑えるために光の当たらない場所で保管します。

藍染めにはアイと名のつくさまざまな植物が利用されますがタデアイがお手軽です。ハーブと同様に丈夫な植物なのでベランダでプランター栽培したり、刈り取った茎を水耕栽培したり、簡単に育てることができます。種はネットで「藍の種 無料配布」で調べて入手すると良いでしょう。

鳥の羽根も染めることができる

タンパク質に染まるので、鳥の羽根も染めることができます。

白鳥の羽根を染めたもの。

羽根は油分で覆われているので、中性洗剤でよく洗ってから染めます。

藍の生葉染め 魅惑の色彩

ときめきの夏の空色

藍の生葉染めは空色や浅葱色など明るい青系の色に染まるのが特徴ですが、いつも同じ色に染まるわけではありません。空のように毎回違う青色を楽しめるのも藍の生葉染めの魅力です。

※このコラムの染色された写真はすべて洗濯後のもの

草木染めのように緑色が含まれたり、天候や成長具合で藍の葉の色素量が異なったり、葉の量や粉砕具合、染色時の経過時間、水の温度や酸素量、水道水を使用したか汲み置きした水を使用したか、乾燥時間や湿度の違いなど様々な条件により発色が異なります。

染められる布や織り方によっても違いが出ます。

シルクシフォンはふんわり軽く透明感のあるやさしい空色に。

羽二重の絹布を染めると鮮やかに光沢が出て輝いて見えます。

光の当たり具合でも印象が変わって、違った雰囲気に見えます。

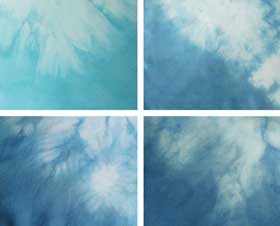

鮮度の良い生葉で濃い染液を作り、短時間で染め上げ、冷水で仕上げれば、くすまずに鮮やかに濃い色も出すことができます。重ね染めでも同様です。

染色後に十分に空気酸化させて色止めしてから中性洗剤で洗って乾燥させたシルク。

光に透けた時、とても綺麗です。

染液の鮮度の良さについて

藍色を発色するインディゴが生成されるには、タデアイの葉が傷つくことで葉に含まれるインディカンが水の中で酵素と瞬時に出会い、インドキシルとなって、電子を持つ絹等の繊維に引き寄せられ、その場で酸化するという過程があります。

それはわずか数分で、傷ついた葉が水と出会った瞬間からカウントダウンが始まっています。

この時間こそが「鮮度の良い時間」であり、濃い藍色に染めるポイント。

なので、一度に大量の葉を粉砕してから染めるのではなく、少量ずつでも葉を破壊しながら、鮮度の良い染液を足していく方が少量でも濃くて鮮やかに染まるという結果を得られました。

藍の花が咲く頃の葉を使用したり、長めに染液に浸していたもの、二度染めした場合、ぬるま湯で洗った場合など色がくすむ原因となります。

同じ絹であっても、織りによって発色が異なります。

タデアイの花が咲く頃は、葉の栄養が種作りに使用されるために葉も大きくなれず、色素量も減ってしまうようです。

葉が青々として大きく育つ元気な季節が色素も多く、水温も高めで酵素が活発に活動するので藍の生葉染めに最適です。

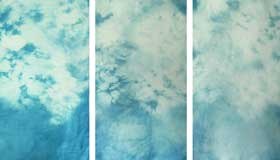

羽ばたきの淡い浅葱色

藍の生葉染めで淡い浅葱色に染まった絹は羽衣のような軽やかさが魅力的。

藍染めと言っても、こんなにも淡い色に染まるが不思議です。

この淡い緑色はおそらく葉緑素による草木染めの色味によるもので、藍の青色成分と相まって、ミントグリーンのようなパステルカラーに染まったものと思われます。使用したタデアイの葉は布とほぼ同量です。

羽化したてのオオミズアオの翅のような美しさでもあります。

photo by Alpsdake

こちらはわずか数分だけ染液に浸したものを中性洗剤で洗濯したもの。

染色能力の少なくなった染液で染めても淡い色を出すことができます。

ターコイズブルーのグラデーションのシルクシフォンは透明感があり、羽衣みたいに軽やかで素敵です。

アオスジアゲハの鮮やかな翅色も藍の生葉染めの空色を感じさせます。

藍の生葉染め 手順

■ 用意するもの

- タデアイの生葉

(染める布の同量以上の量) - 絹または羊毛製品

(洗って乾かして絞り※をいれておく) - 水(汲み置きの水が好ましい)

- バケツ・洗面器・ボール

- アミ・ネット・布

(葉を搾って濾すことができるもの) - ストックバッグ

(ビニール・ポリ袋等の防水袋) - 防水性の手袋

- 時計

- 汚れても良い服装

※ 絞りとは

布の所々を紐などで縛り、染料が染み込まない箇所を作って白い模様を出す方法

ビー玉などを入れたり、布を折りたたんで紐やゴムで縛ったり、割り箸や洗濯バサミを使うなど自由に施すことができる

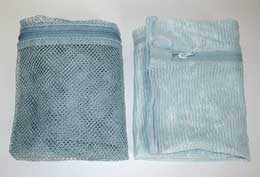

ネットの使用目的

ネットは粉砕した葉を搾り出して、濾すことなので水抜けが良くて丈夫なものが適している

洗濯ネットを使うと便利

また、葉のカスはくすみの原因となるので目の細かいものが良い

葉の使用量について

葉の量は布と同量で淡い浅葱色に染まり、量が多いほど濃く染まる

量が多すぎると染液を作るのに手間取り、その結果、染液の効力が短くなって葉が無駄になりがち。3〜6倍位の葉の使用がおすすめです

きれいに染色するのに適した日時

乾燥した天気の良い日

(乾燥が早いほど透明感が出る)

朝の葉の元気な時間帯に収穫し、

葉の鮮度の良いうちに終わらせる

生葉染めのポイント

タデアイの染液は葉が傷ついてから持って30分という短い寿命

染液を作る過程から段取り良く

素早く終わらせるのがポイント

藍の生葉染めはタデアイの葉に含まれているインディカンという無色の物質が葉が傷つくことで、酵素と出会いインドキシルに変化。更に酸素と結びつく事で藍色の色素 (インディゴ) に変化するのを利用した染色方法。

インディゴの前駆体であるインディカンやインドキシルは水溶性なので、水を加えて葉の細胞を壊すと、酵素の働きでわずかな時間だけ染色可能な状態となる。イオン性の繊維である絹や羊毛などタンパク質系の素材でないと染められない。

不溶性のインディゴに変化した染液は染色能力を失う。

■ 染色前の準備

・絹の布を中性洗剤で洗っておく

(洗剤を残さないように)

・模様を楽しみたい場合は乾燥後、

絹の布に絞りを施しておく

・冷水を適宜用意しておく

(染色後に布を水に浸せる量)

■ 染色の手順

① 染める布をぬるま湯に浸す

温度により酵素の働きがよくなり、染めムラの防止となる

②タデアイの葉を摘む

花が咲く前の色が濃くてキレイな葉を使うのが理想的

量が多いほど濃く染まる

摘んだ新鮮な葉をポリ袋に入れて傷つかないように冷蔵庫で保存すれば数日後でも染色可能

葉を取り除いた茎は水に浸した後、植えつけるとまた栽培可能

③ 防水性の手袋を着用して、葉を軽く洗う(キレイなら洗わなくて良い)

④ 洗った葉をネットに入れて水切り

農業用ネットを袋にして使用すると、丈夫で水抜けが良くて便利

洗濯ネットの粗目と細目を重ねて使用

粗目のネットは摩擦が大きく、素早く葉を揉み出すことができて便利ですが、葉のカスが漏れ出てしまうので染液を搾って濾すのに適している細目と両方のネットを使用

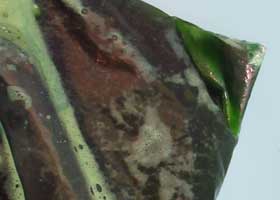

丈夫で便利なので、繰り返し使用しているうちにポリエステル製の白いネットが生葉染めされています

粗目ネット(上写真左)は使用回数が多いためくすんだ藍色状態

⑤ 葉のエキスが出やすいようにネットの中で葉を素早くちぎる

ミキサーを使えばさらにカンタン!

ミキサーに葉と水を入れて粉砕して、ネットで漉した染液をストックバッグに入れてしまえば、よりお手軽です

※ミキサーを使う場合は葉を入れ過ぎて回転しにくくならないように配慮する

⑥ ネットの口を縛り、ストックバッグの中に入れる

⑦ 染色されるものがしっかりと浸せるくらいの水を加える

水が多すぎると染液が薄まってしまう

汲み置きした塩素の抜けた水が理想的

⑧ 葉のエキスが抽出できるように、

ネットごとゴシゴシとこすり合わせできるだけ葉が水の外に出ないようにもむのが基本

洗面器でこすり合わせるように、もみ出してからストックバッグに入れても良い

染液はなるべく短時間で作る

染液は酸化することで抹茶色から濃い藍色に変化し、染色能力を失います

そのため、酸化しにくくする事が重要

試してみたところ、葉が水の外に出ないように揉み出すよりも、多少空気に触れても、短時間で染液を作った方が染液の有効時間は長かったです

⑨ ドロドロの抹茶色になったらアミを搾って葉を漉し、ストックバッグへ

藍ジュース(染液)を入れる

染液が抹茶色のうちに

なるべく速くしっかりと搾りきる

⑩ ストックバッグの染液へ布を投入

⑪ ストックバッグの空気を抜くようにして袋を閉じる

ストックバッグを使うことの利点

● 空気を抜いて袋を閉じるので、染液が酸化しにくくなる

● 少量の染液でしっかり布を浸すことができる

● 袋ごと揺らして布を空気に触れずに動かしたり、押しもみができる

⑫ 布が染液から出ないようにして

ストックバッグの外側から指で布を

やさしくもんで染液が布にムラなく染み込むようにする

⑬ 布が濃いめの色になってきたら取り出し、軽く空気にさらす

染液に浸して約7分〜10分ぐらいの頃

⑭ これを3回ほど手早く行う

染液が濃い藍色になってきたら、染まりにくくなるばかりか、くすんだ色になるので、それ以上染液には浸さない

⑮ 染液から布を出して冷水にさらす

冷水を使用することで発色が良くなり、逆に温かめの水だと色がくすむ

⑯ 水の中で絞りを解いて、やさしく泳がせるように静かに布を動かす

布が緑色から浅葱色に変化する

水にさらすのは洗うのではない

水にさらすのは、インドキシル(藍色の素)が不溶性のインディゴ(藍)に変化する前に、水中でイオン化する絹の繊維に藍を吸収・定着させるためなので静かにやさしく動かすことが大切

洗い落とすのではない ので注意

参照:藍染めを化学の視点から

⑰ 水を入れ替えて、繰り返す

長く水に浸しっぱなしにするとくすみの原因となるので注意

⑱ 水から引き上げて、タオルで水気を取り除き、素早く干して空気酸化

酢水やオキシドールを薄めた液などに浸して酸化を促進方法もある

洗いが足りなかったり、お湯を使用するとくすみや変色の原因となる

⑲ 充分乾いたら、中性洗剤で優しく

洗う

染色されない色素が抜け出ます

アルカリ性洗剤を使用すると、藍色が落ちしてしまうので注意

⑳ シワを伸しながら干す

乾燥後、極低温でアイロンがけ

㉑ 陽の当たらない場所で保管する

ついでに綿のハンカチと手ぬぐいを水で薄めた牛乳の液に浸してから染めると淡い浅葱色になりました。

藍の生葉染め 色の変化を楽しむ

綺麗な藍の生葉染めを楽しむには元気なタデアイの先端部分の生葉を多めに使うと良いようです。

また、5月下旬から7月下旬の葉は特に大きくて収穫も簡単な上に綺麗な色が出るので嬉しいです。

当然ながら、8月の最盛期の葉も青色が濃くてきれいに染まります。

ただ、虫に喰われたり、乾燥・高温障害にやられて元気のないこともあります。

面白いことに同時期・同量の葉を使用しても多彩な空色が楽しめます。

染液の濃度を変える

タデアイの生葉の粉砕具合を変えて、何度かに分けてもみ出しをして染液に変化をつける。

粉砕時間や水の量を変えて染液の濃度に変化をつける。

使用する水を変える

布を水に浸しておく時の水を、水道水をそのまま使用したり、塩素を取り除いた汲み置きの水を使用したり、水温を変えたりする。

収穫した葉を洗う時も、汲み置きの水を使用し、温度を変えてみる。

染液から布を出して浸す水の温度を変えてみる。

染色時間を変える

染液を作る時の水も同様に変化させて、染色時間を変えてみる。

これらに変化をつけるだけで多彩な藍色の発色を楽しめます。もちろん、外気温や湿度によっても変わります。

鮮やかで深い空色を出す

生葉染めでも染液が明るい緑色のうちに染めると、薬剤を使わなくても藍色を濃く出すことができます。

葉の量だけでなく染液の鮮度も大切なポイントで、大量に染液を作っている間にも染液の効力は落ちていきます。

なので少量でも新鮮で濃い藍ジュースを作るのが効率的でオススメです。

青色に発色させてくれる酵素は葉が傷つくと急速にその能力を失っていくので、できるだけ短時間で新鮮な染液に布を浸すのが重要なポイント。

※上記写真は布の6倍の120gの葉を使用

※葉は8月中旬から下旬のもの

さらに濃い色にするためには先端の葉ばかりを使用します。

まずは少量の水で思い切り葉をこすり合わせてもみます。緑色の汁が出てきたら、布が浸せるほどの水を加えて素早く揉み出して、ストックバッグに搾り入れます。この染液にぬるま湯に浸しておいた布を早々に浸し、袋の外から指でもんで染液を染み込ませます。

※染液をストックバッグに入れることで、少量でも布に染み込ませることができます。

※荒めの洗濯ネットに葉を入れて、それを細かい洗濯ネットに入れてもみ出すと摩擦もあり、葉のカスも出ないので効率的。

※葉のカスはくすみの原因となります。

※葉をもむ時に洗濯板を使うと便利。

続けて、ドロドロになってきた葉を更にもみ出して、新鮮な染液を追加していきます。

葉から藍色成分をできるだけ搾り出すつもりで数回繰り返します。

水を多くすると染液が薄まるので注意。

葉からエキスを出す速さが最優先なので、泡がたっても、空気に触れてもOKです。

最初の染液に浸してから約20分以内に終わらせることで、くすみが出にくくなります。

また、水に晒す時は冷水を使用するのも重要なポイントです。

あとは通常通りの生葉染めのやり方と同じです。

こうすることで、草木染めの緑色成分があまり出ないで、スッキリと鮮やかな濃いめの空色に染まります。

ミキサーを使う場合は一度に大量に染液を作らない方法が良いでしょう。

※光によって印象は異なりますが、写真は洗濯済みの乾燥させた絹布です。

藍のエキスが薄い場合は淡い浅葱色となります。色を全体的、または部分的に濃くしたい場合は染めたくない場所をもう一度絞りを施したり、液に浸さないようにして、新しい染液を使って重ね染めをします。

5月の葉でも濃く染められるか?

同じ方法で、5月下旬の大きく元気な葉を使った場合に濃い藍色に染られるかを試してみました。

収穫量110g 茎を覗いた葉の量約90g

先端5〜6枚の良い葉ばかりです。

結果はかなり濃く染まりました。濃い浅葱色〜縹色・ターコイズブルー系の綺麗で鮮やかな色です。

中性洗剤で洗った後に乾燥させた絹のストールです。

8月のものはどちらかといえば藍色系でしたが、比べると緑の色素も多いような印象です。

試しにストールの半分だけアイロンをかけて比較してみると、熱の当たった場所は若干褪せてしまいました。

アイロンをかける場合はかなり低温にした方が良さそうです。

開花期の葉でも濃く染められるか?

9月の下旬と10月初旬、花もちらほら咲き始め、葉も小さくなってきた時に試しに染めてみたところ、最盛期の頃の葉を使った時ほど藍色は濃く出ませんでしたが、鮮やかな縹色 (はなだいろ) に染まりました。

以前に染めた通常の生葉染めと比べるとかなりはっきりとした色味です。

しかしながら、中性洗剤で洗って乾燥したまでは問題がなかったのですが、霧吹きをしてアイロンがけをすると、色褪せてしまいました。(▼ 中央と右)

この時期の葉の色素は定着が弱いのか熱に弱く、堅牢性がないのかも。

とりあえず、酢水で色止めをした後に洗濯して乾燥。当て布をして、低温でアイロンがけすれば良いのかもしれませんが、アイロンがけは保留中。

その後、極低温でアイロンがけをしたところ、わずかな褪色ですみました。

10月上旬に布と同量の葉で手早く染液を作って生葉染めを試してみました。濃く染まったように見えても仕上がりは薄い浅葱色となりました。葉の量が少ないこともありますが、やはりこの時期の葉は色素の繊維への定着が弱いような気がしてなりません。

この後、アイロンをかける際にアルミコートのアイロン台と水分とアイロンの熱がセットになった時に色褪せする現象を発見しました。何らかの化学変化が起きているようです。

同条件で綿布を下にしてアイロンしたところ目立った褪色は見られませんでした。そこで濃いめに染めたシルクに柄を入れるように霧吹きをかけてアルミコートのアイロン台でアイロンがけしたところ、1枚のシルクの中に異なる色みの淡い青色が醸し出される結果が得られました。

藍の生葉染めの色を楽しむ新たな可能性が出てきて嬉しいです。

藍の生葉染めの重ね染め

9月の中旬、藍の生葉染めの重ね染めを試してみました。

花穂が立ち上がり始めたタデアイの葉を90g使用して3枚60gのストールを染色しましたが、思っていたよりも色鮮やかに濃い色が出ました。

同じ染液を使用して浅葱色のストールと深い空色のストールの重ね染め。

浅葱色は鮮やかな縹色に、深い空色はより濃い色に染まりました。

同じ日の午後に生葉を60g使用して、さらに重ね染めすると、生葉染めとは思えない藍色に近い色にまで染まり、感動しました。

使用した生葉は午前中に摘んだもので冷蔵庫で保存しておいたもの。

気温が25℃ということもあってか、葉の状態も良くて、遜色のない染液を作ることができました。

また、生葉が少量だったため、短時間で濃い染液を揉み出すのことができて効率が良かったように思えます。

重ね染めは色濃く染めることができて良いのですが、一度で染め上げたものと比較すると透明感が失われるように感じました。

藍の生葉染めでより深い色を出す1

新シーズンが到来。今回は薬剤未使用の藍の生葉染めだけで、より深い色、空色というよりは海の青のような色に染めることができました。

今回のポイントはミキサーの使用と葉の量と染液の濃度と鮮度です。

葉の量は20gの絹布の8.5倍の170g、水は1.2リットル使用しました。

葉の量に対して水の量は今までと比べて少なめで濃い染液を目指しました。

写真の絹ストールは中性洗剤で洗濯後に低温でアイロンがけした後ですが、さほど色落ちもしませんでした。

今年7月に染めた生葉染めの中で一番濃く染まりました。

今シーズンは7月の日照時間が記録的に短く、タデアイの葉に含まれる藍色に変化する成分が少ないのではないかと心配されたため、収穫を先送りしていたところ、葉が茂り過ぎて黄色くなってしまったものも出てきました。

せっかく育てた葉が使い物にならないのではもったいない。

そこで、思い切って7月下旬に多めに刈り取り、藍の生葉染めを行いました。

染色日も雨が降ったりやんだりで条件が悪かったにも関わらず、藍の生葉染めでここまで深い色が出たことは予想外で嬉しい結果となりました。

今回の染色の詳しい手順は下記参照

より深い色の藍の生葉染め手順

① 使用する水は汲み置きして塩素を抜いておく(1.5リットル用意)

② 絹布はあらかじめ中性洗剤で洗う

(洗剤が残らないように注意)

③ 絹布が乾いたら絞りを施す

④ 水道水1リットルを沸騰させて塩素を抜き、冷めてぬるま湯になったら③の絹布を浸す

酵素の働きが活発になりそうなので、水温をやや温かくする

天気がよければ、汲み置きしておいた水を太陽光で温めておくのも良い

⑤ 薄手の手袋をはめてタデアイの葉を摘み取って重さを量る

汚れていたら、葉を傷つけないように軽く洗う

20gの絹にタデアイの葉を170g使用

これまでと比べるとかなり贅沢な量

⑥ ストックバッグに③の絹布を軽く水を切って入れる

洗面器等容器に入れると、袋が安定して作業しやすい

染液がこぼれた時でも安心

⑦ ⑥の絹布の上に洗濯用のネットをセット

粉砕した葉を濾す道具は何でもOKですが、洗濯用のネットが便利です。

小さなゴミ箱に袋とネットをセットすると、安定する上に少量の染液でも布全体に染み込みやすく、空気に触れる面が少なくて、酸化しにくくなるので便利

⑧ 2回に分けて染液を作るので半分位の量の葉を使用

(適当でOK この時は約100g)

シュレッダーバサミで葉を刻みながらミキサーに入れる

この過程は省略可

ミキサーの使用時間が長くなる事で、熱が出て酵素の動きが活発になって、染液の染色能力時間が短くなることを恐れ、より短時間で葉が砕けるようにと考えたため

使用したミキサーの容量は1リットル

その後の実験で小さな葉が多めのものを使用した時にはカットしないでそのまま粉砕しましたが、何ら問題がありませんでした。この過程は省略しても良さそうです

葉の詰め込み過ぎに注意

⑨ 約600ccの水を入れて、20〜30秒ぐらい葉が粉砕されるまでミキサーで撹拌して染液を作る

その後の実験で、20秒と比べて30秒だと少々泡が多く、染液が酸化しやすいように思われます。

約100gの葉に水約600cc強、20秒の粉砕が良さそうでした。

できあがった抹茶のような雰囲気のタデアイ・ジュースが染液となる

葉の細胞が破壊されて、藍色に染まる成分が水と出会った時こそが染色能力が高い時で、明るい黄緑色をしている

⑩ 染液ができたら、なるべく速く⑦でセットした洗濯用のネットに染液を注ぐ

⑪ 洗濯用のネットをぎゅっと搾って、絹布をできたての染液に浸す

染液を搾りきった洗濯用ネット

⑫ ストックバッグの外側から布をもんで染液を行き渡らせる

⑬ ストックバッグを平らに広げて空気を抜いて閉じる

⑭ 洗濯用のネットの中の搾りカスをざっくり捨てておく

⑮ 残った葉を使って同様に染液を作るため葉を刻んでおく

⑯ ミキサーに水を入れて回す直前に、空気を抜いて閉じた ⑬ のストックバッグを開いて絹布を2、3回引き上げて空気酸化して染液に戻す

⑰ ストックバッグを開いて、洗濯用のネットを素速くセットする。

⑱ 葉の入ったミキサーに約600ccの水を入れて撹拌。2回目の染液ができたら、急いで⑮ の染液に追加して注ぎ入れる

⑲ 空気を抜いて袋を閉じ、絹布の表面積が広がるように袋の外側から軽くもんだり、動かして絹布全体に染液が行き渡るようする

⑳ 染液が明るい緑色のうちは染色能力があるので20分程置く 時々袋を軽く動かして絹布が染液に充分に浸るようにする

㉑ 染液が暗い青緑色になったら絹布を染液から引き上げ、たっぷり水の入った容器に入れる

水は冷水が好ましい

㉒ 絞りをほどきながら絹布を優しく水の中でくゆらせ、水を入れ替え、空気酸化を促す

洗うのではないので優しく動かすこと

このプロセスは水中の酸素と藍色成分を確実に結合させるのが目的なので、洗うように強くこすってしまうと藍色成分が定着できなくなってしまう

布の繊維の奥の奥まで水の酸素と藍色成分が結合できるようにやさしく扱うのがポイント

㉓ 軽くタオルドライしてから干して、空気酸化をする

㉔ 空気酸化をし終えてから中性洗剤で洗濯をして極低温のアイロンがけをして完了

使いきれなかった葉は傷つけないように空気を入れてポリ袋を閉じて冷蔵庫で保存して、翌日に使用したところ、雨天だったにも関わらず、何の問題もなく同じ色に染まりました。

雨天続きだったため、洗濯は数日後にしました。

参考までに、6月下旬に80gの葉で1枚20gの絹布を染色した時は、鮮やかできれいな空色に染まりました。

7月上旬に170gの葉を使って3枚まとめて同じ染液の中で染めたものは淡い色にしか染まりませんでした。

染液の濃度が染め上がりに大きな影響があることを再確認しました。

今回の実験で空色のバリエーションが広がりました。

藍の生葉染めでより深い色を出す2

藍の生葉染めでより深い色を出す1に引き続き、ミキサーを使用して、8月中旬の葉で藍の生葉染めを試してみたところ、光の角度によっていろいろな藍色に見えますが、前回と同じくらいの深い色に染まりました。

葉の使用量は110g。前回は170gでしたから、比較するとかなり少なめですが、先端部の大きな葉で元気なものを使用しました。

晴天に恵まれた8月の葉は藍色に変化する成分が多いようです。

今回の手順は前回同様。

タデアイの葉110gに、約900ccの水を注いでミキサーで25秒。

葉の量が少ないので、染液作りは1回だけ。ミキサーを使うと簡単で速くて便利です。

染液と絹布の入ったストックバッグの空気を抜いて閉じて、外から時々揉んだり、揺らしながら25分染液に浸します。

その後、水酸化・空気酸化をしてから中性洗剤で洗って低温でアイロンがけしましたが大きな色落ちはありませんでした。

藍の生葉染めでより深い色を出す3

藍の生葉染めでより深い色を出す1〜2に引き続き、ミキサーを使用して、8月中旬の葉で藍の生葉染めを試してみました。

今回は前回より少ない葉と少ない水で作った染液を使って深い色が出せないか実験してみました。

一番左が今回染めたものです。

深く染めた中で最も鮮やかな色に染めることができました。

今回は20gの絹布に葉を90g使用。

少量のマルバアイが混ざっています。

タデアイの葉に汲み置きして塩素を抜いておいた水を700cc加え、ミキサーで25秒粉砕。

できた染液をすぐさま、洗濯ネットをセットしたストックバッグに注ぎます。その中には水に浸しておいた絹布を染液を作る直前に入れてあります。

注ぎ終えたミキサーに50ccの水を入れ、粉砕されて残った葉も染液に追加して、ネットをしっかりと搾ります。

染液の泡も少々捨てて、なるべく空気に触れないようにしたところ、染液の酸化が遅くなって長いこと色が黄緑色だったため、約50分間と比較的長い時間染液に浸し続けました。

布全体に染液が染み込むように、袋の外側から軽く揉んだり、揺らします。

染液に浸している間は酵素の働きが活発になるかもしれないと、 日向に置いておきました。

その後の水酸化する際には酸素が入るように浄水器からポタポタと水を少量入れながら、ゆっくりと時間をかけて水の中で藍色成分が定着するようにしました。

絞りは最後に優しくほどいて水酸化。

続いて風通しの良い場所で空気酸化。

充分に空気酸化したら、仕上げは中性洗剤で洗い、極低温でアイロンがけ。

褪色は見られず、彩度の高い濃くて美しい縹色に染まりました。

8月中旬の葉で作った濃度の高い染液をなるべく酸化させないないで絹布をその中で長時間浸してから、ゆっくりと優しく水酸化したのが良かったのだと思われます。

この3回の実験から、ミキサーで1回だけ濃い染液を作るのが最も効率が良かったです。

水が少なすぎると布全体に染液が染み込まず、色ムラの原因になるので注意。

できるだけ空気を抜いて染液の効力時間を伸ばして浸し続けるのもポイント。

水酸化する際は、ゆっくり丁寧に優しく藍色成分を定着させ、絞りを解くのは最後にするのが良いようです。

花が淡いピンクで

長葉タイプの生葉染め

昨年、長葉タイプで株が広がって育つ品種名不明のタデアイの種子をいただいたので、試しに栽培してみることにしました。7月中旬の様子です。

よく茂ってきたので、藍の生葉染めをすることにしました。

元気の良い枝先10枚ぐらいの茎葉を収穫しました。(約220g)

大きめの葉は13cmぐらい。

茎を取り除くと葉だけで約140g。

このうち100gを生葉染めに使用。

残りの40gは乾燥葉にします。

茎は水挿しして発根させて育てます。

生葉染めの方法は6月下旬に生葉染め花が濃淡のピンクで葉が長卵型タイプの染色と同じです。

染色後、風通しの良い場所で空気酸化させたもの。

中性洗剤で洗濯をして乾燥させた後にアイロンをかけたもの。

緑色成分が落ちましたが、比較的濃く染まっています。

低温でアイロンがけをしてみましたが、色はほとんど変わらなかったです。

この時期の藍は定着が良いのでしょうか?

5月の葉でも濃く染められるか?で、生葉染めをした他品種のものとの比較すると、濃く染まっていますが、彩度が低くてややくすんだ印象です。

栽培中の4種類のタデアイを使って、ほぼ同じ量の葉と時間と方法で生葉めしたものの比較です。

天候不順もあって葉の生育速度に差が出てしまい、収穫期が同時期でないので、正確な比較にはなりませんが参考のために掲載しています。

8月上旬の葉で生葉染め

タデアイに含まれる藍の色素濃度が最も高くなるのは花穂の出る直前の晴天と高温が続いた状況の葉だそうです。

花穂はまだまだですが、7月中旬に葉を刈り取ってからまた元気に茂りだしたので、晴天と高温続きの8月上旬の葉で生葉染めをすることにしました。

前回の刈り取りから3週間後の葉は前回と比較するとやや小さめです。

伸びた元気な茎葉270g収穫して茎を取り除くと葉の量は130g。

前回と比べ、葉が小さいためか茎の重さが多いです。

このうち100gを生葉染めに使用。

残りの30gは乾燥葉にします。

生葉染めの方法は前回同様です。

染液に約25分浸し、その後数回空気酸化させたものを冷水で水酸化。

タオルドライ後、風通しの良い場所で空気酸化します。

空気酸化後、鮮やかな縹色に染まっています。

中性洗剤で洗濯をして乾燥させた後にアイロンをかけると、緑色成分が落ちましたが、前回と比べて濃く染まっています。小さくても8月の葉は藍色成分が多いようです。

低温でアイロンがけをしてみましたが前回同様、色はほとんど変わらなかったです。

この時期の藍は定着が良いようです。

ぼぼ同時期に染めた花が濃淡のピンクで葉が長卵型タイプの生葉染めと殆ど同じ色に染まりました。

花が濃淡のピンクで

葉が長卵型タイプの生葉染め

昨年、交雑種と思われる品種名不明のタデアイの種子をいただいたので試しに栽培してみることにしました。

5月上旬に種子をまき、プランターで育てたところ、6月下旬になると葉が大きくなって茂ってきたので、午前中に生葉染めをしてみました。

先端から大きくなって茂った葉だけを摘み取ります。

大きな葉は14cm近くあります。

内容量は約290g。

葉だけを摘み取ると約190g。

このうち100gを生葉染めに使用。

残りの90gは乾燥葉にします。

葉はキレイなので洗いません。

普通・細かめの洗濯用ネットを2重にして、葉をシュレッダーバサミで荒く切ります。

約250ccの冷水を加えて染液を絞り出し、ストックバッグに常温の水に浸しておいたシルクと一緒に入れて揉み、袋の空気を抜いて閉めます。

これを4回繰り返して放置します。

染液を作り出してから30分くらい経過したところで、袋を開けてシルクを取り出し空気にさらし、染液に戻す、を4回ほど繰り返してから、冷水に浸しながら、絞りをほどきます。

タオルドライして風通しの良い場所で乾燥させます。

中性洗剤で洗濯して乾燥させます。

藍の生葉染めらしい綺麗で爽やかな色に染まりました。

5月の葉でも濃く染められるか? の実験で染めたタデアイと比べると色は薄めで、8月初旬のマルバアイよりはやや薄目という結果になりました。

また、低温でアイロンがけをしたところ、褪色は殆ど見られませんでした。

時期により藍色成分が異なるため正確な比較にはなりません。

8月上旬の先端の葉で生葉染め

藍色の成分の含有量を調べてみると、どのタデアイでも先端の葉が圧倒的に多いようです。

花が濃淡のピンクで葉が長卵型タイプは藍の含有量が他のタデアイと比べてやや少なめと思われますが、葉の先端5枚ぐらいばかりを使って生葉染めをしてみました。

連日の猛暑日によってか、葉の先端は若干縮れているものもあります。

大小様々ですが、先端の葉5枚ぐらいを目安に100g使用。(布は20g)

染色後、カラッとした夏空のもと空気酸化をすると、夏の青空よりもずっと濃い青色です。青い吹き流しみたいに爽やかに風に舞います。

空気酸化後、セルリアンブルーきれいな縹色、に染まっていました。

中性洗剤で洗濯後、彩度は若干落ちてしまいましたが、品良くスッキリとした藍色に染まっていました。

低温でアイロンがけしたところ 褪色も感じられませんでした。

これ以前に染めた生葉染めと比較すると一番濃く染まりました。

8月タデアイの先端の葉は生葉染めで濃い藍色を出すのに最適なようです。

ぼぼ同時期に染めた花が淡いピンクで長葉タイプの生葉染めの生葉染めと殆ど同じ色に染まりました。

マルバアイを使って生葉染め

晩秋に発芽したマルバアイを室内管理していたら、春にはそこそこ大きく育ち、5月中旬には花穂が姿を見せ始めました。

生育適温になったため、室外に出した後に季節はずれの冷え込みが到来したせいでとう立ちしたようです。

5月下旬のマルバアイの生葉染め

5月下旬に試しに生葉染めをすると、少々時間がかかりましたが、きれいな浅葱色に染まりました。洗濯しても色落ちしませんでした。

染める液を作り始めてから30分後の染液ですが、まだ濃い青になっていないので、まだ染められそうです。

マルバアイはタデアイに比べて酸化に時間がかかるのでしょうか?

6月上旬のマルバアイの生葉染め

6月上旬、たくさんの花が咲き始めてしまったので、思い切って刈ることにしました。

茎を入れると315g。そのうち葉だけだと140gありました。

葉100gを使って20gの絹のストールを生葉染めしてみました。

残りの葉は乾燥葉にして保存。

やり方は濃い色を出す方法で、少し長めの25分間にしましたが、花が咲いてしまった葉だからか、品種だからなのか普通の明るい浅葱色となり、濃い色には染まりませんでした。

しかしながら、洗濯後にアイロンをかけましたが、大きな色落ちは感じられませんでした。定着は良いようです。

藍の生葉染めらしいきれいな色ですが、もう少し長い時間、染液に浸しても良かったかもしれません。

5月下旬の通常使っているタデアイの葉で同様に染めたものと比べると、色も独特の香りも弱かったです。

8月初旬のマルバアイの生葉染め

8月初旬、種子もできているのですが、意外にも葉も以前と比べて大きくなり、元気に茂りだしましたので再び生葉染めをしてみることにしました。

葉の大きさにバラツキがありますが、205g 収穫しました。

大きな葉は8cm以上あります。

葉だけを摘み取り、110g。

シュレッダーバサミでマルバアイの葉を刻みます。

2重のネット内で切り刻みます。

染液(藍ジュース)をストックバッグに入れ、湿らせておいた絹布を投入して全体に液が染み込むように揉んで、空気を抜いて閉じます。

染液はまず、250ccほどの水を加えて葉をネットごと洗濯板を使ってすばやく揉み込んで、しっかりと搾りきって作ります。

絹布の重さは20g。

同様にして染液を継ぎ足していくと、絹布の色が緑色っぽくなっています。

染液に浸し始めてから6分後、絹布の色が青緑色になってきています。

同様にして染液が1000ccくらいになるまで継ぎ足しを繰り返して、藍色成分を十分に搾り出します。

前回の反省から染液に投入開始から30分ほどと少し長めにしました。

時々軽く揉みながら浸します。

その後、絹布を3〜4回、染液から引き上げて空気酸化させ、冷水の中で静かにくゆらせて酸化させます。

冷水から引き上げて、タオルドライをして空気酸化させたところ、思いの外濃く染まっています。

中性洗剤で洗濯してみると、すっきりとした青色に染まっていました。

低温でアイロンがけしましたが、色の褪色もあまり感じられませんでした。

6月上旬のマルバアイの生葉染めと比べると明らかに色が濃いです。

花も咲き、種子もつけましたが、本来の生育適期を迎えて葉が十分に育ち、藍色成分がしっかりと蓄えられていたようです。

左:8月初旬 右:6月上旬

藍の生葉染め 応用実験1

藍の生葉染めを応用して、タデアイと同属のイヌタデの生葉を合わせれば、似ている酵素を持っていて染色できるかもしれない…と思い立ち、ざっくりとした実験をしてみました。イタドリもついでに試してみたところ、以下のような結果が得られました。

染液作りにはすべてミキサーを使用

茹で:葉を茹でた液を冷まして使用

冷凍:茹でた液を冷凍後、解凍して使用

炙り:生葉を炙って酵素を不活化

電子レンジ乾燥葉の代用

残り染液:一度染色を終えた残りの染液

乾燥葉:水を少量加えて使用

※葉や水の量・温度等は適当なので、厳密な実験ではありません。

▼ この実験の前提は下記を参照

文献:◆川崎充代、牛田智

「いつでもできる藍の生葉染め-藍の生葉の保存と染色方法」染織αNo246、

p69-72 (2001)<2001年9月号>

藍の生葉染めと比較するとマルバアイとの組み合わせは緑味があり、酸化して青くなるのに少々時間がかかりましたが、同様に染まる結果となりました。

毛糸も綺麗に染まりました

酸化時間が長めなのはイヌタデのpHが関係しているのかもしれません。

また、緑味はイヌタデの草木成分によるものや、タデアイの黄色成分によるものかもしれませんが、現在のところ不明です。ただ、タデアイの乾燥葉と合わせても染まることから、タデアイの酵素がイヌタデの生葉に含まれる色素に何らかの影響を与えている可能性も考えられます。

不明点は多々ありますが、結果としてイヌタデの生葉とタデアイの組み合わせは藍の生葉染めとは一味違う色味を出せることがわかりました。

タデアイの葉を乾燥したり、茹でたりして保存状態にしたものと、雑草として手軽に入手できるイヌタデの生葉を組み合わせることで、藍の生葉染めほど急がずに綺麗な色に染色ができるのは魅力的な利点です。

これらは9月以降の生葉で実験しているので、次回は最盛期に採取した葉を使用して試してみたいです。

このページは「なんだろな」の中の

「手軽に空色を楽しむ 趣味の藍染め」