かわいいものが好きな方のための癒し系サイト

うさぎのぷうちゃんわーるど

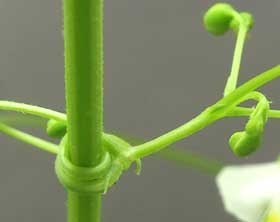

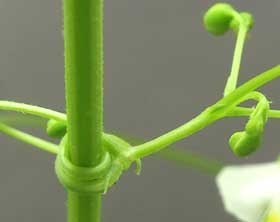

フウセンカズラの成長

ムクロジ科のかわいい植物

フウセンカズラとは

フウセンカズラ(風船葛)は 紙風船のような可愛らしい袋状の果実をつけ、英語名でもBaloon vine(風船ツル草)と同様の名を持つツル性の植物です。

ムクロジ科 フウセンカズラ属

学名:Cardiospermum halicacabum L.

英名:balloon vine(バルーンバイン)

heart pea heart seed

盛夏に風に揺られる緑色の風船の実は涼しげで愛らしいので、緑のカーテンにも利用されています。かわいい風船の実はドライフラワーやおもちゃとしても使われています。風船の大きさは約3cmで、軽くてソフトタッチです。

学名の Cardiospermum はギリシャ語で、心臓(ハート)の Cardio と種子 spermum によるものだそうです。

英語名でもHeart Pea・Heart Seedと呼ばれ、ハートマークのついた可愛い特徴ある種子をつけます。

風船は3部屋に分かれ、1部屋に1つずつ種子をつけます。

原産地は諸説あるようですが、南米・中米であると見なされています。

原産地については、こちらもどうぞ。

参照:風船の役割 ▶

ハマリにハマったムクロジ研究の延長線上に、同じムクロジ科の植物で超身近なフウセンカズラの存在が急浮上。

フウセンカズラはどのような成長過程を経てあのユニークな風船やカワイイ種子になるのでしょう?

疑問を解決するためにフウセンカズラを種子から発芽させて育て、次世代の種子になるまでの過程を観察・考察してみました。同じムクロジ科で風船のような実をつけるモクゲンジについても観察してみました。

※ ムクロジやモクゲンジは数珠の起源とされる縁起の良い木の実がなります。

ムクロジの種子はとても堅く、羽根つきの羽根のおもりに使用されています。

フウセンカズラの育て方のポイントは、日当たりと水はけの良い環境で栽培する事です。寒さが苦手な植物です。

水やりの仕方

朝や夕方など涼しい時間にたっぷりの水を与えます。土の表面が乾い時が水やりの目安です。

夏に元気良く育ちますが、日中の暑い時間帯の水やりは蒸れやすくなってしまうので避けます。

ツルが絡むように仕立てる

支柱やネットにツルが絡むようにして、適宜、誘引・摘心します。

誘引:成長の方向や株のバランスを整えるために茎やツルを支柱に結びつけること。

摘芯:成育が旺盛な枝やつるの先端の頂芽を摘み取ること。

肥料の与え方

生育期には液肥などで肥料を与えます。

特に実をつけさせるためには花を咲かせるためのリン酸分多めの肥料を使います。

葉ばかりが茂ってしまわないよいうに窒素分は控えめにします。

気温が安定して暖かくなってきた4月下旬、市販の培養土をプランターに入れ、フウセンカズラの種子をまきました。

種子はあらかじめ一晩水につけておき、土は1cm位かけておきました。

発芽適温は20〜25℃と暖かめです。

保温と乾燥防止のために黒いビニールをかけておいたところ、2週間程して発芽し始めました。

小さな種子の割には大きな双葉を出し、力強い発芽の姿です。

フウセンカズラの発芽後の成長 ▶

種子から出る様子を観察しました。

堅い殻を破って出て来る姿はムクロジの種子のミニチュアみたいです。

ハートの上から出芽するんですね。

発芽観察するため、やや乾燥気味の環境だったせいか毛細根がびっちり。

(急遽、水分補給をしています。)

発芽後は光が入るように透明ビニールを鉢に被せて苗の保温・風よけをします。

暑くなり過ぎないように通気穴をあけておきます。

陽当たりと水はけの良い環境で管理。

成長似合わせて支柱をつけます。

本葉の出て来たフウセンカズラ

本葉の出て来たフウセンカズラ

その後、順調に育ち、暑くなってきたのでビニールの覆いを外しました。

6月上旬にフウセンカズラが小さな白い花をつけ始めました。

花弁と萼が4枚ずつで、先端が黄色くて花弁状のものが中央にあります。

※ 花弁:花びらのこと

フウセンカズラには雌花と雄花がある

フウセンカズラには雌花と雄花があり、確実に違いがあります。

小さなフウセンカズラの花は、深く興味を持つ人が少ないせいか、全てが両性花だと思われている傾向があるようです。

フウセンカズラは散房花序で、どの花序内にも雌花と雄花が混在しています。

散房花序:柄のある花がたくさんついて、下の方の花ほど柄が長くなり、花序の上部がほぼ平らになる花の出方のこと。

複数の実と雄花が混在しているのを見れば、一目瞭然の結果ですね。

開き始めの頃から雌しべの柱頭が見えているのが雌花。白いモールみたいに輝いて見える部分が柱頭です。

※ 柱頭:雌しべの先端部で花粉の付着する所

雄しべ・雌しべの周りの花弁状のものは花盤といって雄しべ・雌しべを保護しているのだそうです。

※ 花盤(かばん)

花托の一部分が膨らんで雄しべや雌しべの台のようになったり、それらを取り囲んで環状に隆起したものを花盤(かばん)という。

ムクロジ科などでは花盤は花冠と雄しべの間にあって雄しべを囲み、ミカン科などでは雄しべと雌しべの間にあって雌しべを囲む。

花盤は蜜(みつ)を分泌するものが多い。

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

確かに雨や風、乾燥などからしっかりと守ってくれそうです。

先端部の黄色がチャーミング。

雌しべの柱頭は3裂して、白く輝いています。いかにも花粉が付着しやすそうな形です。

雄しべは8本。わりと立派です。

また、黄色をした花盤の下には蜜腺らしきものがあります。

この黄色の部分は虫を招くための蜜標の役割を持っているのかも?

上側の花弁と黄色い部分のついた花盤を2枚ずつ取り除いてみたら、こんな感じになっていました。

フウセンカズラは虫媒花だという事で、萼と雄しべの間の2つの白いポッチは蜜腺ではないかと思われます。

フウセンカズラ雌花の萼は上下・左右とも同じ黄緑色です。

参照:フウセンカズラは虫媒花 ▶

こちらの下側の花盤が閉じているように見えるのは柱頭が見えないので雄花。

雄花のようですが花盤がわずかに開いて輝いて見えるものがありました。

花弁と花盤を取り除いて、中を確認してみる事にしました。

雄しべだけで雌しべが無いので、これは雄花という事になります。

柱頭が見えない別の花も確認してみましたが、雌しべは確認できませんでした。小さい花なので見落とししているのかもしれませんが、あったとしてもこれほど目立たないのでは受粉はできないと思われます。

雌花の雄しべと比べると、葯がしっかりしています。花粉が出始めているようで、これが輝きの正体らしいです。

雌花は花弁や花盤を落として実を膨らませるので、花弁や花盤が外しやすい。

雄花はただ萎んで落花するせいか花盤が本体から離れにくい構造で、細部を確認するのが難しいです。

これら雄花と思われる花はどれも下側の花盤が閉じ気味で、わずかに雄しべが見える程度です。

雄しべが隠れているのは花盤で守られている状態の良い花粉を虫に授粉してもらうためでしょうか?

フウセンカズラ雄花の萼は上下の萼が花弁と似ています。白っぽい色に黄緑色を帯びていて、左右の萼は小さめで茎の色と同じ黄緑色です。

受粉時期を終えると、雄花が萎んで落花する様子は、花の数こそ違いますが同じムクロジ科のムクロジやモクゲンジと似ています。

雄花について調べていたら雄花にも雌花同様、蜜腺らしきものがある事が確認できる写真に出会えましたので、転載させていただきます。

画像の出典:フウセンカズラ(ムクロジ科)

花に柱頭があれば雌花です。

また、雌花と雄花を見分けたい時には、上下の萼を見るのが簡単です。

雌花の上下の萼は全体的に黄緑色。

雄花の上下の萼は白っぽいので、花弁がたくさんあるように見えます。

フウセンカズラを整枝した時に、蕾のついている枝を虫の来ない環境で水耕栽培をして、雌花の雄しべが機能しているかを調べる実験をしてみました。

その結果、実験した複数の雌花は振動や風を与えたりしましたが、結実する事なく落花してしまいました。

他花授粉できない環境では結実することがなく、フウセンカズラの雌花の雄しべは機能していないようです。

落花原因として水耕栽培による弊害も考えましたが、実験を始めた時に結実直後だった実は2cm位と小さいながらも、風船になり、順調に育っています。

また、発根もして、ゆっくりと時間をかけて熟してきたので水耕栽培による弊害では無さそうです。

これらの結果からフウセンカズラの雌花は両性花ではないと思われます。

この後、同様の環境で育てている雌花を使って人工授粉の実験をしました。

フウセンカズラの人工授粉 ▶

虫の来ない環境で、水耕栽培をしている雌花を使って人工授粉の実験。

柱頭が見え始めた雌花に開きたての雄花の雄しべをこすりつけて人工授粉してみると、問題なく受粉して結実しました。

人工授粉2日後の実

人工授粉2日後の実

※ 柱 頭:参照:フウセンカズラの雌花 ▶

※ 雄しべ:参照:フウセンカズラの雄花 ▶

順調に育っていてカワイイです。

日ごとに大きくなっています。

人工授粉3日後 風船の幅が6mm位

人工授粉3日後 風船の幅が6mm位

人工授粉5日後 風船の幅が1cm位

人工授粉5日後 風船の幅が1cm位

授粉から1週間後、風船が膨らみ始めました。土と比べて、水だけで栽培しているので風船の実が小さいです。

人工授粉7日後 風船の幅が1.8cm位

人工授粉7日後 風船の幅が1.8cm位

薄めた液肥を水に入れてみました。

人工授粉9日後 風船の幅が2.5cm位

人工授粉9日後 風船の幅が2.5cm位

大きさに目立った変化は見られず風船が膨らみました。

人工授粉11日後 風船の幅は2.5cm位のまま

人工授粉11日後 風船の幅は2.5cm位のまま

しばらくの間、ほとんど変化は見られません。後ろで新しく人工授粉した実が膨らんでいます。栄養が少ないためか2.1cm位と、さらに小さいです。

人工授粉21日後 ほぼ変化なし

人工授粉21日後 ほぼ変化なし

ようやく黄色くなってきました。

後ろの授粉後25日目の実も2.1cm位と小さめのまま膨らみました。

人工授粉30日後

人工授粉30日後

人工授粉31日後

人工授粉31日後

人工授粉は問題ないものの、水耕栽培の場合は成長が悪くて遅い結果となりました。とりあえず種子は完熟しました。

フウセンカズラの花は一番大きく開いた状態の時でも8mm位と小さめ。

もちろん雄しべも雌しべもとても小さいのですが、ちゃんと受粉を終えて、実が着き始めています。いつの間に?

花を眺めていたら、小型のハチがやって来て、かぶりつく様に花に顔を埋め込む姿に出会えました。

コアシナガバチでしょうか。次から次へと花へ飛び移り、顔を埋めて忙しそうに動いています。訪花も頻繁です。

気がつくと、その他にもいろいろな虫が訪花しています。フウセンカズラは虫によって、一つ一つ丁寧に授粉される虫媒花である事が確認できました。

フウセンカズラに実がつかないと感じている方、何気に虫の忌避材を使ってないでしょうか?またはマンションの高層階のベランダなど虫の来にくい環境で栽培をしていないでしょうか?そんな場合は人工授粉を試みてください。

フウセンカズラの人工授粉 ▶

フウセンカズラはとても発芽率が良く、間引きをしましたが、かわいそうなので水耕栽培してみると、ムクロジと雰囲気が似ています。

その時の芽と根の様子です。

フウセンカズラの芽

フウセンカズラの芽

フウセンカズラの芽

フウセンカズラの根

フウセンカズラの根

フウセンカズラの根

晩秋の根はこのようになりました。

フウセンカズラの葉が出揃いました。

葉は2-3回三出複葉で互生します。

葉の表(左) 葉の裏(右)

葉の表(左) 葉の裏(右)

三出複葉:3枚の小さな葉がセットで1枚の葉を構成していること

2-3回三出複葉:2-3回繰り返して出る三出複葉のこと

互生:1つの節に1枚の葉しかつかないので、茎や枝に互いちがいにつくこと

フウセンカズラは「アールヌーボー」のお手本のような美しい蔓を伸ばして巧みに巻き付き、バランス良く躯体の強度を増しながら大きく育ちます。

巻きひげが小さいフウセンカズラの蔓は太いものには巻き付けません。

触手を伸ばすが如く、手頃に絡める相手を吟味するかのように蔓をジワジワと伸ばします。一旦、巻きひげが絡むとグルグルと巻きつきます。

細くて華奢に見える巻きひげですが、一旦絡み付つと、しっかりとホールドしていて簡単には外れません。

蔓は葉腋という、葉の付け根の内側部分から出ます。

花は葉腋から出る長い蔓の先端につきます。巻きひげ2本と雌花と雄花が数個混ざったセットになっています。

時間差で次々と花を咲かせながら成長します。

花とセットで出て来る巻きひげは、実をガッチリと効率良く支える重責も担っています。

軽量でしなやかなのに強靭な蔓を巧みに駆使して登り詰めるフウセンカズラは、まさに優れたクライマー。

美しさと強さを兼ね備えた蔓の潜在能力には驚かされます。

フウセンカズラの茎は、幅1.5mm位の太さでの断面は星形で、中央に管の穴があいています。

茎が中空のパイプ状になっている事で、折り曲げに対して強く、稜があることでツルが絡みやすくなっているようです。

花弁と花盤が落ちて、フウセンカズラの小さな実が姿を現しました。

実は全体的に産毛に覆われています。

4枚の萼がしっかりとした黄緑色をしているのが確認できます。

花の中にあって目立たなかった柱頭の姿がよく分かります。じっくり見ると意外にも透明感があって、繊細に輝いていて綺麗です。

柱頭を残すフウセンカズラの実の赤ちゃん

柱頭を残すフウセンカズラの実の赤ちゃん

6月下旬、フウセンカズラの実は少し大きくなってぶら下がり始めました。

雨の日、フウセンカズラの実が水滴と一緒にぶら下がってキレイに輝いていました。種子が透けて見えます。

フウセンカズラの実が少し膨らみ始めました。

徐々に膨らんで、フウセンカズラの実らしくなってきました。花もたくさん咲いています。

やや膨らみ始めたので、2cm位とまだ小さいですが、中の様子を見てみる事にしました。持ってみると、軽〜い!

ちゃんと風船になっています。

ふんわりしてソフトタッチで、意外にも暖かい感じまでしてかわいいです。

左:上から見た所 右:下から見た所

左:上から見た所 右:下から見た所

種子を傷つけないように下から3分の1位の場所で切ってみました。

既に完熟果同様、薄い膜で仕切られ3室に分かれています。

種子は中央で繋がっています。一番大きな種子でも2mm位と小さいです。

種子(胚珠)は育つとき、心皮の胎座と呼ばれる部分にくっついています。

この部分が離れる時にハートマークとなるんですね。

フウセンカズラの種子は胚乳が無くて、ほぼ胚だけなんだそうです。

7月初旬、フウセンカズラの実は風船状態になりました。

フウセンカズラの実はパッツンパッツンに膨らんで、膨張した果皮の網目模様がマスクメロンみたいです。

さて、中はどんな感じになっているのでしょう。ぶら下げると提灯みたいで何とも愛らしく、揺れると楽しいです。

果皮と仕切りの薄い膜をざっくりと剥がして中を見てみました。

種子は緑色ながらも既にハートマークのお猿さんのようになっています。

果皮と膜を取り除き、フウセンカズラの未熟な種子がどのように繋がっているのか見てみました。ちゃんと臍の緒で3つ繋がっています。

その後しばらくして、ぶら下がっている風船の中を見てみました。

実の下3分の1辺りを横にカットするとグリーンピースみたいな黄緑色の大粒の種子になっていました。

種子は完熟の黒い種子と比較をすると、かなり大きくて9mm近くもあります。

実の上3分の1辺りを横に切ると、お猿さんたちが丸くなってヒソヒソと内緒話をしているようなかわいらしい種子の姿が見られました。

この頃の種子の中身の様子はこちら。

参照:風船になった実の種子の中 ▶

風船の色が少しずつ薄くなっているものや新しい風船の実や花が混在しています。まだまだ実がつきそうです。

観察しやすいように、摘芯と整枝をしてみました。

その後、膨らんでいた実の大きさには変化がなく、風船が少しずつ褐色を帯びてきました。

個体差を考えると微妙なんですが、種子は若干小さくなって7mm位。

今後完熟して乾燥して縮むと、お馴染みの小さくて黒い種子になります。

完熟前と完熟後の種子を並べてみると、大きさにかなりの差があります。

種子は完熟に向けて、緑色から褐色へと色づいていきます。

風船になりたてのフウセンカズラの実の頃の種子の中はどうなっているのか見てみました。中を傷つけないようにハート部分を横に切って、中を取り出します。

※ ハート中央の臍の部分はムクロジの種子では一文字ラインにあたります。ここの緑色の薄皮部分を剥がすとこんな感じになっていました。

まだ、それほど堅くありません。

種子の中は完熟前のムクロジの種子と似ていて、幼根と子葉が丸まったような形の乳白色の胚です。

皮の内側に幼根部分の収まっていた窪みがあります。ここは丁度、ハートの窪み部分で発芽の際に根が最初に出てくる場所です。種子の殻を破りやすいように薄くなっているようです。

種子の中身の胚の部分は白くて丸くて、インコのクチバシがついているみたいでかわいいです。

実の緑色が徐々に抜けてきて、淡い黄土色っぽくなってきました。

中の種子は黒くなっています。

本体と種子を繋ぐへその緒のような所は既に剥がれかかっています。お猿さんが顔のパックしているみたいです。

種子は本体から簡単に外れました。

種子は成熟するギリギリまで本体から養分を供給してもらって蓄えるそうです。

また、臍の部分は最後まで黒くならずにハートマークとして残るという事です。

ここまでくれば、ほぼ栄養を蓄えた状態だと思われます。

完熟する頃まで安全な風船の中で次世代へ繋げる強い種子へと熟成を続けるのでしょう。

種子の大きさは約6mm。

汚れなく、とてもきれいです。

種子を半分に切ってみました。

まだ、それほど堅くはありません。

種子の殻を剥くと丸くてツヤツヤの胚が出てきました。緑色の頃の胚と殆ど同じような感じです。

まるっこいインコみたいでカワイイ。

果皮が油揚げのような色になってきて、茶巾寿司やおでんの具の餅巾着みたいな雰囲気でカワイイです。

果柄も同じ色になっているので、本体からはもう、栄養をもらっていないのかもしれません。

持ってみると、ソフトタッチでカラカラしてふんわりと軽い。完熟までもう一歩といったところでしょうか。

ちょっと休憩タイム

そこで、いなり寿司ふうせんかずら風を作ってみました。

あいにく、干瓢がなかったので、ツルが再現できませんでしたが、中身は夏らしく青ジソ入りの五目酢飯に自家製のガリを添えてみました。美味しかったです。

もう少し、こんがり色になったものは、揚げシュウマイやインド料理のサモサやプーリーにも似ています。(笑)

サモサはカレーコロッケの具を春巻きの皮で三角錐にして、包んで揚げたようなコロッケ的な美味しい軽食です。

フウセンカズラの種子は、果皮が褐色になる頃に完熟します。

乾燥して保存性が高められた種子は堅い殻に守られ、2年以上も生存が可能だという事です。

散布された場所で発芽するまでの間、干ばつや寒さ等、厳しい環境に耐え、待機できる仕様になるのでしょう。

ドライフラワーやリースにして楽しむ場合は濃い褐色になる前に収穫をした方がキレイでいいと思います。

フウセンカズラの実 断面

フウセンカズラの実 断面

photo by H. Zell

風船の中のフウセンカズラの種子の黒い部分は傷や汚れのない黒々とした炭のよう。ハート部分も肌色で粉がふいているような質感でとてもキレイです。

フウセンカズラの種子の散布戦略は鳥や風、水によるものとバリエーションがあります。昨今ではその愛らしい姿で人から人へプレゼントされるという人散布も加わっているようです。(笑)

風に飛ばされて移動する事はもちろんですが海水と淡水の両方に浮遊することもでき、海水や水流によって分散することができるので、島に漂着していたという興味深い記録もあります。

頼りなげな薄い果皮とたった3枚の極薄膜で構成されているかわいい風船ですが、意外なほど高機能なようです。

それを可能にしているのが果皮を全面に覆う産毛ではないかと推測中。

参照:産毛の役割 ▶

世界の広域が原産地?

フウセンカズラの原産地はアメリカを始め、アフリカやインド、東南アジア等の熱帯地方と諸説あります。

それは、世界の広域に水散布で種子を移動させ、2年以上も生存可能だという種子と発芽後の生命力により、簡単に帰化できたからだと思われます。

フウセンカズラは風船機能を利用して種子を遠距離へと拡散する事を可能にしたのだと思われます。

※ 水散布:植物の種子が雨粒や川の流れや海流など水を利用して離れた場所に運ばれること。

※ 散布形式:植物が種子を散布する方法。

風散布・水散布・動物散布・自動散布・重力散布が主だった形式。

そこで、フウセンカズラの未熟果を水に入れてみると、縁日で売られているヨーヨーみたいに浮きました。

収穫後、少々時間のたったものと新鮮なもの、どちらも仲良く浮かんでいます。

丸1日たっても、涼しげに浮かんでいます。収穫後少々時間のたったものは5日目で少々くたびれてきましたが、新鮮なものはまだ余裕があります。

確かに、台風通過後にも風船が破れずにぶら下がっています。

上の写真は2019年10月12日に関東を直撃し、激甚災害をもたらした台風19号通過の翌々日に道端で見かけたフウセンカズラ。何事もなかったような姿で残っていたのには驚きました。

そう考えると、水や風に対して耐久性があるのは当然で、水流による旅も可能なんですね。

1日ぐらい水に浸かっていても へっちゃら

1日ぐらい水に浸かっていても へっちゃら

5日間に渡る水の旅を終えたフウセンカズラの実の中は、未熟果から完熟果へと変遷をたどるように種子の色が変化している最中でした。

種子の大きさは1粒約5mm。

褐色に変化したもう一つの風船の中は通常3つあるべき種子が2つしか入っていません。元々小さい風船だったのはそのせいかもしれません。

種子は緑色のままで皺がよって、臍の部分も変色しています。水に浮かぶことができても、良い種子になれないものもあるようです。

完熟の風船は水に浮かぶのか?

完熟したと思われる褐色の風船を水に入れて実験です。

枯れ色となり、頼りなげに見える風船ですが、ちゃんと水に浮くので果皮に水漏れをするような破損は無いという事となります。意外と丈夫です。

水に浸してから2日後、防水機能が落ちてきたらしく風船内部に水滴が付着しています。琥珀色のステンドグラスのように輝いていてキレイです。

拡大してみると、ムクロジの果皮と似て見えます。

水に浸してから5日後、水に浮いているものの風船の内部に水が溜まり始めたので、種子を取り出して乾燥。

完熟果実の果皮でも5日位は水に浮いていられるようです。これにて浸水の実験を終了しました。

フウセンカズラの実はよく紙風船に例えられますが、かわいい見かけよりもずっと丈夫でしっかり者でした。

フウセンカズラの実は雌しべの頃から受粉して完熟する実になるまで、産毛で覆われています。この産毛の役割について考えてみました。

虫の多い季節に、たくさんの実をならすフウセンカズラですが、驚くべき事に葉はかじられていても、実には虫穴の形跡を見たことがありません。

また、先にも記述した水散布を目的とするのならば、虫穴など開いてしまっては効果がありません。

なので、産毛には虫からの防御と撥水の役割があるのではないかと思われます。

参照:水散布で旅するフウセンカズラ ▶

その他、空気中の水分を吸着したり、蒸散したりして、気温や湿度の調整もしているのでは?

この産毛によりシェル(風船)は超軽量の優れた防水性と湿度管理、防虫効果のある素材となり、空気の層を確保する事が実現し、気温や湿度等の環境の変化や衝撃等から大事な種子を守っているのだと推測してみました。

植物の産毛は、トライコームと呼ばれ、強烈な紫外線や乾燥、寒さや害虫等から身を守る役割があります。

植物によって虫を誘因・忌避する香りがあったり、棘状だったりと、機能に合わせて様々です。そこには、植物の巧みな戦略が仕組まれています。

参照:フカフカ植物・うぶ毛の正体 ▶

夏に剪定されたフウセンカズラは捨てるには惜しいほど、みずみずしく綺麗だったのでリースにしてみました。

綺麗で楽しげですが、しなやかすぎて編んでもすぐに型くずれしてしまいます。とりあえずは形が落ち着くまで平らなところで乾燥させましたが、芯は別のしっかりしたものを使って巻きつける方が良さそうです。

11月、霜も降り始めフウセンカズラも店じまいの季節となりました。

まだ青い風船もぶら下がっているので、そのまま刈りとって終わらせてしまうのも何だか淋しいです。

そこでドライフラワー状のリースを作ることにしました。根元から刈り取り、軽く乾燥させてから編んでみると茎やツルがかたくなっているの作りやすいです。風船の実が冬の窓辺で輝く姿はなかなか良いです。

また、若摘みして乾燥保存しておいた風船の実もオーナメントとして使用するのも良さそうです。

かわいいハートマークのついた種子は恋愛成就の御守りから厄除けなど縁起の良い種としていろいろと活躍しているようです。

フウセンカズラの種

フウセンカズラの種

写真の出典:野に咲く花の写真館

※写真は画面の都合上トリミングしております。

フウセンカズラは恋愛成就のお守り!?

黒くて小さい種子のハート形模様にあやかって、恋愛成就のお守りにもなるのだとか。

英語名でもheart pea、heart seedなどのハートのついた呼び名もつけられています。

フウセンカズラの種子や藍(アイ)の種子は結婚式のギフトとして最近人気があるのだとか。

薬ビンにフウセンカズラの種を詰めてみたら、何やらご利益のありそうな丸薬にも見えてきましたが、誤飲するといけないので真似をしないように。

藍(アイ)の種子

藍(アイ)の種子

かわいいフウセンカズラの種と縁起の良い南天の枝を使った南天九猿。

南天=難転、九猿=苦去、合わせて南天九猿=難転苦去(ナンテンクサル)難が転じて苦が去るという願いが込められている心優しい工芸品です。

心優しい願いが込められた 南天九猿

心優しい願いが込められた 南天九猿

同じムクロジ科のモクゲンジも袋状の実をつけます。花の量が圧倒的に多いので大量の風船の実がぶら下がる姿は圧巻。

英語名で黄金の雨と呼ばれている、美しいモクゲンジの花の様子等はコチラ

参照:モクゲンジ ▶

7月中旬、嵐のあった翌日にモクゲンジの様子を見に行くと、たくさんの黄緑色の風船の実が落ちていました。

そこで、幾つかの実を拾い、似た頃合いのフウセンカズラの実と比較してみる事にしました。(持ち帰る間に暑さのせいで少々へたれてしまいました。)

正面から見ると、雰囲気は似ていますが、モクゲンジの実の方はハートを細長くしたみたいな逆三角形の実です。

この実に限らないのですが、モクゲンジの実はフウセンカズラのように完全に袋が閉じているわけでないようです。

モクゲンジの実は水散布の道は選ばず、より風で飛ばされる戦略をとっているように思われます。

モクゲンジの実は3室に分かれてます。フウセンカズラと同じです。

仕切りは外の袋と同じ質感。種子のついている上部だけにあります。

種子の数は1室につき1〜2個です。

種子の様子はフウセンカズラというよりもムクロジに似ています。

参照:ムクロジの種子 成長過程 ▶

また、よく似たフクロミモクゲンジの名を持つオオモクゲンジの実はピンク色で黄色い花を秋の同時期に咲かせるので、華やかでとても美しいです。

photo by Mauroguanandi

photo by Mauroguanandi

可愛らしい袋状の実をつけるといえば、ホオズキが有名。ナス科の植物です。

緑色の風船の実が徐々に朱色に変わる様子もきれいです。

特に赤く熟した頃の実は提灯のよう。

萼片が網目状になって実が透けて見える姿も楽しいです。

ホオズキは6月中旬頃、目立たない白色の花をやや下向きに咲かせます。

ホオズキの袋は花が終わった後に筒状の萼が膨らんだものなので、合わせ目に隙間があります。下の食用ホオズキの成長写真でご確認ください。

同じ風船の名を持つフウセントウワタもハリセンボンみたいでユニークです。

出典:フウセントウワタ(ガガイモ科|キョウチクトウ科)

中には美しい絹毛つきの種子が格納されています。

参照:タイムカプセル!? フウセントウワタ ▶

同じムクロジ科※ のトチの実の中にも、かわいい種子ができます。

※ APG植物分類体系による 以前はトチノキ科

トチの実には、厚い三裂する果皮の中に大きな種子が1つ入っています。

果皮には縦にくっきりとした筋目が2本あります。

その筋目に沿って皮を外すとクリクリのカワイイ種子が姿を現します。

艶やかで、かわいい種子は栗まんじゅうみたいで美味しそう。

フウセンカズラの種子より随分と大きくて1粒は栗より大きいです。

トチの種子の皮と渋皮を剥いたところ、幼根が現れました。

フウセンカズラの種子と同様に、ハートマークの境目から幼根を出して発芽するわけですね。

フウセンカズラの種子のハートマークと同様に臍にあたる部分は最後まで濃い褐色にならず残っているようです。

胎座に付着して種子が育つ時に栄養をもらう部分で臍にあたる部分なのですが、それにしても大きなお臍ですね。

トチの実と言えば栃餅が有名ですが、実際はタンニンとサポニンが強いため強烈に苦渋いので長時間かけて渋やアク抜きの下処理をしなければ食べられません。

しかしながら、なんとトチの実は縄文時代から食べられていたらしいです。

縄文人の知恵には驚かされます。

原始うさぎ フンガー

原始うさぎ フンガー

謎のプー大陸第2章より

このページは「なんだろな」の中の

「フウセンカズラの成長」