かわいいものが好きな方のための癒し系サイト

うさぎのぷうちゃんわーるど

おもしろい木の実 ムクロジ

ムクロジの成長

ムクロジの発芽から実ができるまでの成長過程

堅いムクロジの種子がどのように発芽するのかが気になって発芽実験をしたところ、とても興味深い発芽の光景に出会えました。

その後の成長と、あの不思議で魅力的な「ムクロジの実」がどのような経過をたどって花を咲かせ、実をならせるのか、成長過程を追ってみました。

かわいいものが好きな方のための癒し系サイト

うさぎのぷうちゃんわーるど

堅いムクロジの種子がどのように発芽するのかが気になって発芽実験をしたところ、とても興味深い発芽の光景に出会えました。

その後の成長と、あの不思議で魅力的な「ムクロジの実」がどのような経過をたどって花を咲かせ、実をならせるのか、成長過程を追ってみました。

黒くて丸いムクロジの種子はとても堅牢で、羽根つきの羽根の玉の部分や数珠として利用されてきました。

種子には種子形成に必要な栄養分が送られていたへそと思われる一文字ラインがあります。

大きさはビー玉よりやや小さめで、10mm〜15mmのものが多いです。

参考までに、上の写真で1番小さいものは 9m×11mm、1番大きいものは17mm×17mmです。

落ちるとカツンと心地良い音がしてコロコロとよく転がります。

ムクロジの種子の文化的な歴史等について興味のある方はコチラへ

ムクロジの種子を割ろうとした時にそのあまりの堅さに「こんなに過剰に堅くて発芽できるんだろうか?」と疑問がわいたので、種子を蒔いて発芽の観察をすることにしたところ5月の上旬に無事発芽しました。

土が盛り上がりダイナミックに姿を現したムクロジの双葉はピーナッツのように分厚くて大きいです。

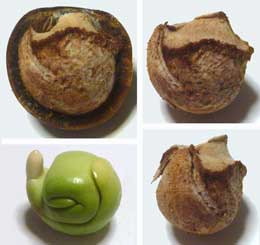

発芽後の芽の根元を軽く取り除いてみると、地中に残された堅い抜け殻があります。

殻は地中に埋まっているケースが多かったです。

日陰環境での発芽はまるで、昆虫が羽化したかのよう。白っぽい新芽の脇に抜け殻の如く種子の殻がついていました。そのため、下の葉は重みで垂れ下がっています。

発芽適温になったのか、次々と発芽が始まりました。残された殻はどれも堅いまま見事に割れていました。

どの殻も一文字印の箇所に隙間が開いていて側面から3分の1ぐらいが同じ形で割れています。

相変わらず不思議な木の実ですが、どうやら何の問題もなく殻は割れて発芽できることがわかりました。

※種子発芽とは発根から始まる一連の過程のことを指し、幼根の先端が顔を出した時から始まるので発根が先でも発芽なんだそうです。参照:2-3. 種子休眠と種子発芽

発芽後の姿を観察すると、

殻から取り出したムクロジの中身がそのまま展開したように見えます。

春にムクロジの種子を常温の水に浸して1ヶ月程、水を入れ替えながら経過観察。ふやけるわけでもなく目立った変化もありません。

発芽には水分だけでなく温度や光・酸素も関係ありそうです。それらをクリアした 効率的な発芽方法は、

通常では普通に緑色に発芽します。

堅い殻を破るという一大事業を成し遂げて喜びの舞を踊り、羽をのばしているようです。

その後の様子は

発芽後のムクロジ栽培 ▶

冬に果皮を取り除いたムクロジの種子を場所や土質を変えて実験的に蒔いてみたところ、どの鉢も気温が高くなる頃に次々と発芽しました。

発芽率は良く、発芽気温はやや高めという結果になりました。

土が乾ききらないように管理するのがポイントのようです。

その後の様子は、

驚くべきことに8月の下旬に発芽したのんびり屋のムクロジもありました。中には翌年の夏に発芽をした超スロースターターのものもあり、ムクロジの種子にも個体差があるようです。

自然環境での発芽率は良いのでしょうか? 腐葉土たっぷりの陽当りの良い山の南側斜面にあるムクロジ林を初夏に訪れてみたら、とても沢山の苗木が生え揃っていました。

更に、ムクロジの若木は冬には落葉して実もついていないので同定できないでいましたが、若葉が茂り出すとその存在が明らかに。

しかも種子の転がる方向に集中的に自生しています。(笑)

この結果から、ムクロジは環境さえ合っていれば難なく発芽するという事がわかりました。ただ、ムクロジは大量に実を落とすので、天然環境で発芽率が良いかは不明です。

寺社仏閣や公園での発芽があまり見られないのは地面が堅く、土に潜り込めず、種子が乾燥してしまうからだと思われます。

追記:

熟す手前の種子の中を観察する機会に恵まれました。その結果、外見は同じように黒く見える種子でも中を見てみると残念なものも多々ありました。今更なのですが、発芽環境以前に種子の良し悪しが重要であることを再認識させられました。

もちろん木なり完熟の実は良いものが残るとは思われますが健全に育つ種子ばかりではないということを実だけに実感しました。(笑)

ムクロジの種子はまず、根が堅い殻から姿を現し、後に双葉が出てくるという事がわかりました。しかし、発芽後の傍らに落ちていた抜け殻は堅くて、腐った様子もありません。

ハンマーで叩いてもビクともしないほどのに堅い殻をどのように破り、発根しているのでしょうか?

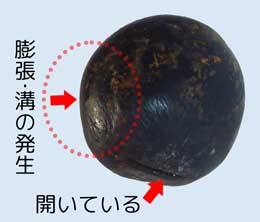

気になって発根間近の種子を土から取り出して、観察をしてみました。

ムクロジの種子の発根は卵から鳥のヒナが孵る時にクチバシで殻を割るように根が殻を割って出てくるような印象を受けました。

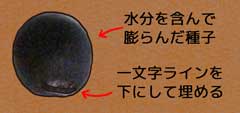

必ず同じ向きで殻を破るので、種子を蒔く時にはへそにあたる一文字のラインを下にすると発根後の成長効率が良さそうそうです。

発根時の殻の堅さはゴムタイヤ位で脱皮する時の甲殻類の殻のように軟らかい状態になっていました。そのタイミングで根が殻を押して割って出て来ているようです。

まず最初に一文字の切れ込み部分に水分がしみこんで開き、次にそこから内と外、両側から水分がしみ込む事で殻がふやけて、軟らかくなり、殻が破れやすくなったのではないかと推測しています。

殻を取り除いた発根中のムクロジの種子は急須のようでフタがついていてユニークです。ムクロジポットはマトリョーシカのみたいにムクロジポットが入っていました。(笑)

このムクロジポットを土に埋めておいたところ、問題なく通常の発芽と同様に育っています。

※殻は発芽時に新芽を土壌中の雑菌からガードする役割があるようなので、植えつけは清潔な土にするのが望ましいです。

発根・発芽時にに大きく膨らんでいた抜け殻は乾燥すると、元の大きさに戻ってしまいました。

黒かった堅い殻は乾燥するにつれ、上記の写真のように黄土色のまだら模様に変化し、劣化していました。

ムクロジは種子を少なくとも24時間温水に浸す事で発芽がしやすくなる

と、いう内容が書かれている海外の文献を見つけました。(以下参照)

Sapindus Mukorossi.com-The Complete Soapnut Guide!

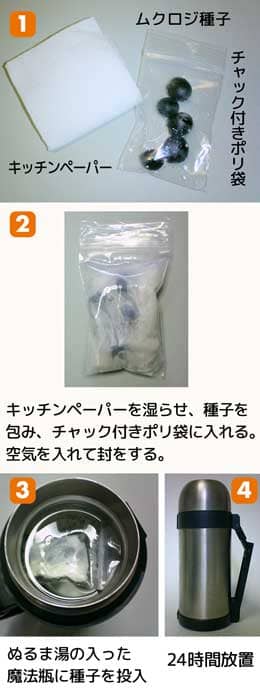

24時間以上の温水をキープできて、暗い環境を兼ね揃えることのできる魔法瓶を使用してムクロジの種子が発芽しやすくなるかを実験。結果はみごと成功しました!

昨年の秋に採取したムクロジの実の果皮を取り除いて中の黒い種子を洗います。次に、その種子を湿らせたキッチンペーパーで包んで小さめのチャック付きポリ袋に入れ、40℃位のぬるま湯の入った魔法瓶に入れて24時間放置しました。

※温度は下がることを想定して若干高め

※実験は6月の中旬に実施

すると驚くべきことに、1粒が見事に発芽の兆候を見せていました!

ぬるま湯につける事で殻がふやけると同時に中身が成長したようです。

通常の発芽と異なり、一文字の切れ込みは開いていませんでした。

充分な温度・湿度があれば、一文字の切れ込みが開かなくてもムクロジの種子は膨張して発芽しやすくなるようです。

但し、5粒中1粒の発芽でしたので種子の質に問題があったのかもしれません。予め水に沈めて種子を選抜しておくのが良いと思われます。

魔法瓶を利用して発芽をさせる時は良い種子を選び、ポリ袋に若干空気を入れておく事がポイントです。

また、ぬるま湯の温度は熱すぎない温かい温度、いい湯加減位を目安にしました。というのも、ムクロジは本来、熱帯や亜熱帯に自生する植物だからです。

中の状態はどのようになっているのでしょうか?殻を外してみることにしました。

殻はゴムのように軟らかく、簡単に取り除くことができます。

※種子は核という堅い殻に保護されるため、表面を覆う種皮は渋皮のように薄いです。

幼根が伸び始めていますが発芽まではもう一歩のようです。

この状態のままではかわいそうなので土に埋めてみたところ、10日ほどして出芽しました。

ただ、殻が無いせいで土汚れが薄皮にまとわりついて雑菌が繁殖しやすそうでした。堅い殻は出芽の際に土から子葉を保護する大切な役目も担っているようです。

今回の実験でムクロジを発芽させるにはぬるま湯を利用して湿度と適温環境を保つのが効果的だということがわかりました。

また、ムクロジの実をまるごと適温の水に浸しておけば、果皮が魔法瓶の役割をするかも!?

それにしても、ムクロジといったら魔法瓶ですね!(笑)

追記:

中には発芽しそうに膨らんだものの10日程変化の無いように見える種子がありました。

気になって種子の中を見てみると、何となく銀杏のような臭い。中身は水にふやかした大豆みたいな質感で、健全なものに見えます。しかし殻を割る幼根の勢いがまったくありません。この状態でじわじわと発根を狙うものや間に合わずに腐ってしまうものもあるのかもしれません。

8月の下旬に発芽したムクロジはこういうものだったのかも…と推察中です。因みに種子は丸1年カラカラに乾燥させたものです。

※実験は11月の中旬に実施

ムクロジの観察をして、このようにしたら、発芽しやすいのでは…、と考えた方法のまとめです。

種まきは一冬越して寒さを経験した春から初夏の暖かくなってきた頃が良いと思われます。

まず、良い種子を選抜します。

果皮を剥き、外見の傷んでいるものやカビの生えているものは取り除きます。次に、種子を水に入れ、沈んだ種子だけを残します。

※多少カビが生えていても無事発芽した種子もありますが、発芽率を上げるため選抜。

発芽しやすくするためにヤスリ等で種子に傷をつけ、上述した魔法瓶でムクロジを発芽させるを試みます。

その中から膨らんだ種子を選び、種子のへそにあたる一文字ラインを下に向け、土に2.5cm程の深さに埋めます。土質はあまり選びませんが、水はけが良く、保水性のある清潔な土にすると無難です。

保温と乾燥防止兼ねてをポリ袋等で鉢を覆います。(空気穴を開けておく)

陽当たりの良い暖かい場所で管理。

苗になったら底の深い鉢に植えつけます。その際、根を傷つけないようにします。肥沃な湿った粘土質の土が適しています。

※順調に育てば、70年後には樹高が約25m、胴回りは3〜5mに達する巨木となります。

その結果、邪魔者扱いされ、あちらこちらで伐採されてきたようです。そう考えると剪定はしっかりしなければなりませんね。

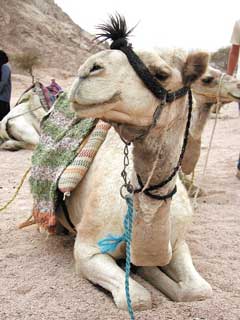

ムクロジは水散布でも子孫を増やしその際、水にぷかぷかと浮いて移動し、やがて陸地に上がって実から種が出てきて発芽する。

という情報をいただきました。

※水散布とは河川・海流・湖沼等、水を利用して運ばれる果実・種子のことです。

そこで、ムクロジ種子の散布戦略について考えてみました。

ムクロジ種子は比較的重さがあるので、木から実がコロコロと落ちて散らばる重力散布方式は陽当りの良い山の斜面なら効果的です。

しかし、ムクロジの場合1本の樹が巨木で場所を広く必要とするために大量の実が落ちても、過密になり過ぎて、将来的には無駄に終わってしまいそうです。

しかも、果皮のサポニンによる防御ならびに、類い稀なる堅い殻の種子により昆虫や鳥による拡散も難しそうです。

※お試しで齧る動物もいたり、種子はネズミやリスなどの食料になりそうですが…

そこで、情報提供いただいた水散布について考えてみました。

健全なムクロジの実のオレンジ色のハードシェルは防水性で、空気入りのため、水に浮かんで移動をするというのはありえそうです。

しかも、ムクロジの本来の生育適地は降水量の多い温かい地域 (年間降水量が1,500〜2,000mm) なので、雨やスコールがあり、川辺の近くで土砂流出もあるという事も考えられなくもない。適正土壌も深くて肥沃な湿った粘土質と言われています。

また、ムクロジの学名はインド産の石鹸 ムクロジで、名前の由来からもわかるように石鹸の代用として利用されていた事が多いようです。石鹸という事は洗濯をしていたという事で水の豊富な地域で育っていたという事を窺い知る事ができます。

ということは、ムクロジの種子拡散戦略の中に水散布も併用されていた説もアリなのでは… と思い巡らしているところです。

果皮には毒があり、種子はとてつもなく堅い、鉄壁の護りに徹したようにも見えるムクロジの種子。

その保存戦略に対し、

「やり過ぎなのでは… 何もそこまでやらなくても… 」などと考えていましたが、さらにその場に留まらず、より広域への種子拡散まで!?

水に浮いて漂流するという移動手段を得るために果皮を乾燥して空洞を作り、かつ保存性を高めているのだとしたら、本当にどこまでもスゴイ種の保存戦略です。

「どんぐりコロコロどんぐりこ」のように転がって川に落ち、桃太郎の桃のようにどんぶらこっこと川下りしながら冒険の旅をするムクロジの実を想像すると愉快で楽しいです。

その後、ムクロジの実を水に浮かべて一週間程放置しておいたところ、水に浮かんだままでしたが、シェルが腐敗し始めました。

いつまでもプカプカ浮いて遥か遠くへ移動し続けても良い土地にたどり着ける保証もありません。

生息域を広げたいが、遠すぎるのは適合できないかもしれない…。

このあたりがムクロジ種子の水散布の落としどころなんでしょうか。

ムクロジの果皮の防水性を見るためにムクロジの実を丸ごと魔法瓶に入れて温水に浸してみました。

(使用した種子は昨年拾ったもの)

半日程放置して果皮の中を確認したところ、防水かと思われた果皮には水が入っていて中の種子も濡れていました。しかも膨れて発芽の兆しが見られました。

果皮は完全防水ではなくて、適温であれば程よく水を通すようです。

また、水分を含んだ果皮は不透明で厚くなってふやけていました。

この果皮こそ適温の浸水という条件下で保温・保水・遮光という3拍子揃った魔法瓶の役割をして、発芽に役立っているのかもしれません。

水温の高くなる地域や夏に水散布されたムクロジの果皮はシェルターの役割を持つ ゆりかご のようです。

ムクロジポットはやはり魔法瓶 !?

因みに魔法瓶に入れずにただの温水に浸したものは果皮はふやけたものの浸水はなく、中の種子にも変化は見られませんでした。発芽のために適切な温度はとても大切な条件だと言えるようです。

発芽後、そのままムクロジを栽培し続けたところ、順調に育ち、子葉は痩せて黄色くなって一枚ずつ落ち、本葉は対角セットで交互に出続けています。

日当たりの良いところで育てていた為か節間はわりと詰まっています。

遠目に見ると藤の葉と雰囲気が似ています。

発芽後40日程経つとペットボトルで育てた苗の底まで根が達しましたので植え替えの時期です。

植え替えをするにあたり、根の様子を見てみました。

根が長いという情報がありましたので、どんな根か気になっていましたがこんな感じなんですね。

観察のダメージを減らすように植え替えは梅雨空の中行い、無事終了しました。我が家のムクロジは試錬がいっぱい、ゴメンナサイ。(笑)

現在、2段式ペットボトル鉢で順調に育っています。

その後の様子はムクロジプランター栽培に記載してあるように無事元気に育っています。(▼下記参照)

ムクロジの発芽率で実験して発芽した苗のその後の様子です。7月上旬にはプランターを覆い尽くすほどになりました。特に手入れはしていません。

その後も順調に育ち、10月中旬には生い茂るようになりました。

11月下旬にはきれいに黄葉し、葉を落とし始めました。

育ちにはバラつきがあり、樹高は8〜52cm、幹周り1.1〜2.5cm程といろいろですが、高さ30〜40cm位のものが多いです。

落葉後、ユニークな顔の葉痕が姿を見せました。

※葉痕(ようこん)とは枝に残る葉のついていた痕のことです。

※葉痕の上にある丸いのが冬芽で、主芽と副芽がついているようです。

厳しい冬も問題なく乗り越え、順調に育っています。

その後の様子は、

-10℃近くになった冬の寒さも耐え2度目の春を迎えようとする個性派揃いの面々。

発芽から約1年、厳しい冬の寒さを乗り越え、美しくて力強い芽吹きの季節を迎えました。

芽吹きの頃の躍動感と美しさはとても感動的なのですが、すっかり葉が出揃う頃になると急に生い茂って、広い場所を占拠するので、悩ましい存在となってしまいます。

そして、発芽から5年。高木にならないよう日陰で枝を切り詰めながら育て続けているのでさほど大きくはなっていませんが4月上旬に芽吹き始めています。

桜の花が散る頃に葉の展開が始まります。

芽鱗と思われる単葉状のものが開いて羽状複葉の新葉の登場。

新葉が出てきた様子はバナナの皮を剥いて出てきたような雰囲気で面白いです。

ムクロジの新芽はやや大きめでしなやか。クセもさほどないので少量を山菜のように食べるのが年中行事となっています。(笑)

ムクロジには主芽と、いざという時のための控えの副芽があるそうですが冬季は小さくて判明しにくいので芽吹きの頃に観察してみました。

葉痕の上に縦に並んで2つの芽があるものが多く見られます。芽吹いているものは上の方なのでこれが主芽ということになります。

副芽が2つあるものもありました。上から順に大きいです。

主芽だけで副芽がないように見えるものもあります。

勢いよく展開し始めた頂芽の下から芽吹いているのは副芽でしょうか。

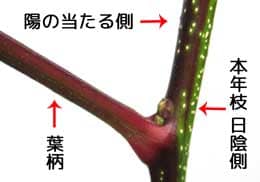

発芽したものを観察していると成長と共に葉柄が赤くなるものと緑色のままのものがあります。さて?

経過観察をしてみると、陽当たりの良い所で育てたムクロジの葉柄に赤い傾向があるようです。

そこで日陰にあったムクロジの鉢を日向に移動してみると、緑色だった葉柄が赤味を帯びてきました。

葉柄の色の違いは陽当たりに関係がありそうなので、剪定された樹高の低いムクロジの木を観察することにしてみました。

すると、同じ木でも陽の当たる上部の葉柄は赤味を帯びているのに対し、茂みに埋もれている日陰部分の葉柄は緑色のままです。

そして、出たばかりの若葉の葉柄はまだ鮮やかな新緑色です。

また、我が家で育てているムクロジの中でも最も陽当たりの良い場所のものは葉柄の裏側の葉脈までもが赤い色に変化しています。

整枝を終えたムクロジの葉を見比べてみると、陽当たりの良い所の葉柄が赤くて太く、葉も大きいです。

さらに、本年枝の陽当たりの良い側が赤い色に変化しています。

これらの観察結果から、葉柄の色の違いは陽当たりや紫外線に因るものであると判断したいと思います。

それはさておき、黄葉の頃になると赤い葉柄のものの方が黄色と赤色のコントラストがあってきれいです。

ムクロジは枝先の大きな円錐花序に小さな花をたくさんつけます。

雌雄同株で、雌花 (両性花)・雄花を同一花序につけます。

ムクロジの花は萼片・花弁がともに4〜5枚同数で、雄しべが8〜10本あります。

しかも花は産毛に覆われています。黒い種子の一文字付近についている産毛とよく似ています。この産毛も虫に花粉をよりたくさんつけさせるための作戦なんでしょうか。

産毛まで見えるムクロジの花の鮮明画像がコチラで確認できます。

写真クリック 上記出典ページ

5月の下旬、枝先の円錐花序に蕾が姿を現しました

6月上旬から中旬になると枝先に蕾をつけたたくさんの円錐花序が立ち上がり、目立つようになります。

蕾がついてしばらくしてやっと花が咲き始めたので見てみると、雌花 (両性花) だけが先に咲いています。

※雌花にも両性花のようにも見えます。

雌花の雄しべが機能しているかは不明なのでとりあえず雌花(両性花)としておきます。

ムクロジの雌花 (両性花)の雄しべが雄花の雄しべと比べて短くて離れているのは自家受粉を避け、より良い種子を残そうとしているからだと思われます。

また、雌しべの基部にある花盤から蜜を分泌して虫を誘引して、確実に種子を残す仕組みになっています。

その作戦が功を奏して、実がたわわになっているんですね。

1週間程して王冠みたいな形の雄花も咲き始めて賑やかになりました。

雄花は風や虫の振動で雨が降るように、ぱらぱらと咲き終わった花を落とします。

地面はたくさんの雄花で敷きつめられますが、場所によっては生理落果した未熟果も見られます。

花盛りには受粉を終えた雌花から、多くの蕾を残す花序までいろいろな状態の雌花や雄花が混在します。

いくつかの花序を観察したところ、雌花の多い花序や雄花ばかりが多い花序があるようです。

結実し始めると分かりやすいです。

花粉の目立つ雄花が咲き出すと、次々と蜜蜂がやって来て花のまわりを忙しそうに動きまわっています。

ムクロジの花は蜜蜂に大人気!昆虫が授粉に一役買っているんですね。

泉の森自然情報~ムクロジに集まる虫たち~【自然観察センター】に

ムクロジの花に集うハチ達の鮮明な姿が紹介されています。

7月中旬、ムクロジの花の受粉後の様子です。花穂によって実のなり方に差があります。当然雄花ばかりの花穂には実がなっていません。

ムクロジの実は果実に育つ3つの袋が用意されているので、3つの心皮を見ることができるはずです。

▶参照:ムクロジポットのフタの謎

そこで、まずは横に切って断面を見てみました。

次に実についている2本の割れ目に沿って切ってみました。

中の封を開けてみると白い卵のようなものが1つずつ入っています。

これは胚珠で、将来あの黒い種子になるようです。

同じムクロジ科の植物だけあって、この時点ではフウセンカズラの実と構造がよく似ています。

発芽の様子もよく似ています。

ムクロジの実の成長の様子です。

7月下旬、小さいながらムクロジの実らしい形になってきました。

実の殆どは3つの袋のうち1つの袋だけが大きくなり、ラクダの蹄つきのムクロジポットみたいな形になっています。中には2つの袋が膨らんでいるものもあります。

この時点のムクロジの実の内部はどうなっているのでしょうか?

種子になる部分を傷つけないようにして、実を縦に割ってみました。

ポットのフタの内部には白い綿毛がびっしり!名残はあるものの種子の赤ちゃんはありません。

実の中の上部(枝についている側)はパンヤみたいな白い綿毛で覆われていて、種子の赤ちゃんを大切に包んでいるように見えます。

果皮はゆりかごから墓場までの如く次世代に繋げるべく種子を守り続けるシェルターとなります。

種の赤ちゃんの果皮と接合されている部分には豆みたいに白い一文字の線があります。ここは栄養や水分をもらうためのへそのようです。

成熟した黒くて堅い種子の一文字の線付近に残っている白い綿毛はこの時点からあったんですね。

また、2つの袋が大きくなった実の成長も同じようです。

更にこの未熟な種子を縦に切ってみたところ、下の部分は空洞でわずかに液が滴ります。もちろんの事ですが、まだとても軟らかいです。

ムクロジの実の中にこれ程たくさんの白い綿毛があるとは意外でした。

白い綿毛はトライコームと呼ばれるものだと思われます。

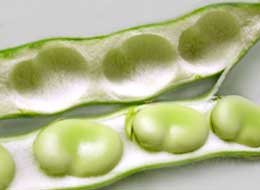

ベッドのようなソラマメの白い綿毛は環境の変化に弱い若い豆を寒さや乾燥から守り、葉や根から送られてきた養分の一時的な貯蔵庫としての役割を持ち、豆の成長に合わせて栄養を送り込んでいるのだそうです。

試しに綿毛の部分を生で食べたところ、少しボソボソとした食感ですが甘いです。オーブンレンジで皮ごと焼くと、綿毛の部分がとろ〜りとしたクリーム状になって甘くて意外とおいしいです。素敵な綿毛は種子の保護だけでなく、栄養の貯蔵も確実にしている優れものでした。

ソラマメについてはこちらに詳しく記載しています。

そこまで高機能ではないかもしれませんが、ムクロジの実の白い綿毛も同様の役割があるのかも!?

また、ムクロジは風通しの良い広々とした場所に生える高木で、実は長期間枝先に鈴なりになっています。

白い綿毛は果実の柄に近い方に集中しています。なので、風に揺さぶられる時の緩衝材の役割もあるのでは、と推測中。

あの堅牢過ぎる黒い種子といい、果皮に含まれるサポニンといい、この綿毛といい、ムクロジの種の保存の戦略は護りに徹底した慎重派という印象が否めません。

ムクロジの実の成長の様子その続きです。

8月下旬、枝先のムクロジの実の姿が目立つようになってきました。

台風や嵐が過ぎ去ると、たくさんの未熟果が落ちています。

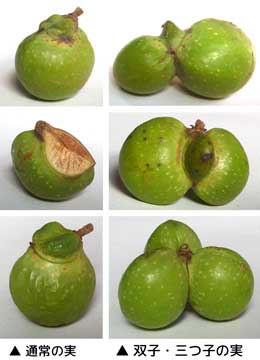

重心のバランスが悪いのか2心皮が発達した双子の実の落ちている比率が高いです。3心皮共発達した三つ子の実も落ちていました。

落ちたては緑色のパッツンパッツンの実ですが、ややもすると乾燥して皺がより出します。

心皮については、

▶ムクロジポットのフタの謎

成熟した堅い黒い種子にどうやって虫が入るのか疑問があったのですが、どうやら、このやわらかい実の時期に虫が内部に入るようで、虫の痕跡のある実も多々見られました。

どんな虫がいるのか興味のある方は

ムクロジポットのフタは通常ラクダの蹄のような形ですが、蹄の部分が2つ膨らんでいたり、片側だけ膨らんでいたりと様々なバリエーションがあります。腫れ上がったような蹄や実が2つくっついているものもあります。この違いはいったい何なのでしょう?

そもそもムクロジポットのフタは、なぜこんな形体なのでしょうか?

ポットのフタ付きのようなムクロジの果実|のん木草・みどり見て歩きさんのブログで謎が解き明かされていましたので以下引用させていただきます。

枝に付いている部分に、ポットのふたのように見える不思議なものがあります。これは、雌花の時に、将来、果実に育つはずの三つの袋が用意されていますが、実際に実に育つのは、一つだけで、残りの二つの袋はしぼんでつぶれ、柄の傍らに痕跡として残っているのです。専門用語で言えば、花の子房は袋状で3つにさけ、3つの心皮からできています。受粉して、それぞれ独立して分果し、そのうち1つが大きくなります。未発達の2つの果実はしぼんでつぶれ、大きくなった果実にくっつきます。

という事だそうです。なるほど!

ムクロジポットのフタの部分に実と似た半透明のみかんの実のような質感のものがあったのもこれで納得。

時折2つや3つの実が育ったものを見かけますが、それもおもしろい形で楽しいですね。

2つの心皮が大きくなったムクロジの双子の実。フタに三つめの実の痕跡も見られます。

3つの心皮が大きくなったムクロジの三つ子の実はフタがありません。

種子予備軍が3つあったということは当然ポットのフタのラクダの蹄部分に種子が入っている可能性がありそうで、膨らみがあります。

中を見るとムクロジの堅くて黒い種子についていた産毛と同じ質の白い綿毛がびっしりと詰まっています。

わずかですが、黒い種子らしきものが入っているものもありました。

上記の写真の中央、種子らしきものは1つのものが割れている状態。

台風の通過後に落下していた未熟果のポットのフタの内部を調べてみると、種子らしきものがあり、その中を確認すると、もっさりとした暗褐色のものが詰まっていて、残念ながら、胚にはなっていないようです。

10月下旬に拾ったムクロジの実の中で、ポットの蓋部分が異様に大きかったものの内部にはこれまでに見た中で一番小さなムクロジの種子が入っていました。

天地約9mmで通常サイズの種子と比べるとこんな感じです。

結果として種子になるものが入っているフタもあるという事がわかりました。この部分が発達して育てば、双子や三つ子の実となるのですね。

7月下旬〜8月下旬にかけて、台風通過後にたくさんのムクロジの未熟果が落ちていました。

その中を観察してみると、偶然にも種子の様々な成長過程を見ることができました。

想像を遥かに越えた生命の神秘の姿がそこにありました。とても不思議な興味深い姿に感動しました。

7月下旬、ムクロジの実 成長過程1のムクロジの実の形らしくなり始めた頃の果実の断面。

種子の下半分くらいの位置に空洞があり、透明な液体が入っています。

8月下旬、ムクロジの実 成長過程2の青いながらムクロジの実といった感じになってきた頃の実は大きさや色、質感は似たり寄ったりで、外見からはわかりませんが、中身の成長具合には個体差があって有意義で楽しい観察となりました。

まず、ムクロジポットのフタのような部分をはずしてみました。

この時期の果皮はわりと簡単に手でむくことができます。皮の中には銀杏や茹でた枝豆のような緑色の丸い種子が入っています。皮と種子の間に隙間はなく、皮の内側はちょっとペタペタとしています。

果皮の内側のムクロジポットのフタ側には産毛があります。

果実はまだやわらかく、カッターで簡単に半分に割ることができます。

種子の中の液体の比率と量が増え、表面張力のせいか濃度が濃くなったのかジェルっぽく見えます。

果実ごと種子を縦半分の割ってみると、斜め下の方に何やら緑色のものができています。液体は半分に割った時に流れ出てしまいました。

この斜め下の位置は将来の幼根部分のあたりです。どうやらこのあたりから発生して成長するようです。

また、あるものは緑色の葉っぱ状のものが液体の中で浮いています。

まるで羊水の中で育つ胎児のようですが、へその緒のようなものは一切無くて笹舟が浮かんでいるようでもあります。

※2枚に割れて見えるのはカッターの切れ込み痕で本来は1枚の葉のような形。

どうやら種子の中の液体が培養液の働きをしているみたいです。

液体からいきなり発芽したかのような印象です。きれいな緑色の新芽状の固体が姿を現したのには驚きました。初めて見る光景です。

液体はココナッツの未熟果に見られるココナッツジュース(液状胚乳)みたいなものでしょうか?

この緑色のものを取り出して見てみると、子葉と根のような形です。小さくてやわらかいので取り出す時に先端を少し傷つけてしまいました。

その他の未熟果の種子の中にも葉のようなものが入っていました。

透明感のあるものもあります。

もう少し大きく成長しているものもありました。

中には虫にやられたのか痛んで変色していたり、正常な形でないものもあります。

こちらは白い渋皮のようなものに包まれた新芽のようなものが丸まっていて液体は殆どなくなっています。

こちらはさらに渦巻き状に丸まって大きくなっています。

おそらくこれができたての胚で成長過程での最大限の大きさではないでしょうか。できたてのバターロールみたいで美味しそう。

取り出してみると、黒い種子の中に入っていたナッツと同じ形です。

これから乾燥して完熟へのプロセスに入るのですね。

発芽の様子で確認したように、胚は子葉が重なって巻いた状態のものと胚軸と殻を突き破る根となる部分がセットになったものでしょう。

このボリュームは発芽時に堅い殻を破るため、相当なエネルギーが要るからなのでしょうか?あるいは過酷な状況下で長期間待機できるための備蓄でしょうか。

ツヤヤカできれいな緑色のできたてバターロールはむっちりとして肉厚で、とてもおいおいしそうです。

恐る恐る食べてみたところ、シャクシャクッとした歯ごたえと爽やかな風味と旨味があって、かなり美味。ビックリです!!

ムクロジの仁にはタンパク質と脂肪が含まれているというから、緑色の芽の赤ちゃんにもそれなりの栄養がありそうです。スプラウトはかなり苦かったですが、当然ながら状態によって栄養価は異なるので、味覚も変わるのでしょう。

種子の皮を切る時にカッターナイフの歯が少々黒ずみましたが、これはタンニンによるものでしょうか。

また、果皮をむくと接着剤のようにペタペタします。ちょっと水をつけて拭き取ろうとしたら泡がたちました。これはムクロジサポニンによるものなんでしょうね。

10月中旬の高い枝先に実るムクロジの果実の様子です。

乾燥してシワがより始めたものや、まだまだパッツンパッツの実など、同じ枝でも様々です。

近くでの観察は無理なので、新たに落ちたと思われるムクロジの実を探して拾ってみました。

すると果皮が乾燥してシワがよって少々堅くなっていました。まだ緑色ながらムクロジの実らしい雰囲気に変化していました。

果皮をむいて中を観察してみると、個体差はあるもののほとんどの種子が堅く褐色〜黒色になっていました。また、果皮は種子に密着していてムクロジ特有の甘酸っぱいような香りが出てきて、以前よりペタペタ感が増しているようです。

果皮にシワのない果実の種子は一文字線の周りから褐色になって、まだ緑っぽい色が残っています。

このような過程を経て種子は褐色〜黒色に変わっていくようです。

これらの固体は大粒だったので大器晩成型なのか成長に時間がかかっているのかもしれません。

より高く陽当りの良い場所にたわわに実るムクロジの実。

枝に残っている実はまだこの状態でより良い種子になるべくして粘って育ち続けている最中なのでしょう。

何といっても度重なる台風にも振り落とされずにきた強者たちばかりですから。(笑)

褐色になったムクロジの種子は栗の実くらいの堅さでまだカッターの刃が入ります。ムクロジが発芽する時の殻の堅さともよく似ています。

殻の厚みは1mm〜2mmとやや厚めで、根の出る辺りが若干薄いです。

とりあえず拾った実の種子はすべて割って見てみました。

実の外見や堅さは似ていても、落下していた実なので、土に触れて傷んでいたり、ただ乾燥して堅くなっているだけだったり、種子にカビが生えていたり、虫に喰われていたり、種子の内部が未熟だったりして順調に成長したものばかりではありませんでした。

因みに今回見つけた種子の中にいた虫はシンクイムシのようです。

よく見ると、産毛もあってなかなかキュートなイモムシに見えなくもない… けれど微妙です。見てみたい方は、ムクロジの種子を食べる虫 ▶

従って、堅くて黒い=熟しているのではないということが確認できました。発芽率の良し悪しはあくまでも種子の中の状態が良いものだけで、外見だけで判断できないという結果となりました。

順調に成長をして褐色になってきた頃の種子の中の渋皮ムクロジポットは発芽前の頃と様子が似ています。

バターロールのような胚はやや堅くなっていて栗の渋皮のような種皮がしっかりとまとわりついて剥がれにくくなっています。

胚は次第に緑色が抜けて淡いピンク色に変化していくよう。なんとなくイルカのようでかわいいです。

この頃のバターロールを試しに食べてみたところ、おいしいです。

ムクロジナッツ イケてます!(笑)

ムクロジの黄葉が始まった頃、関東地方に木枯らし1号が吹き荒れたので、熟したてのムクロジの実を拾う機会に恵まれました。

まだ青い未熟な物からオレンジ色に乾燥した完熟したものまでいろいろな実がたくさん落ちていたのでそれぞれを観察することにしました。

乾燥と共に果皮と種子の間の隙間が増えていきます。

熟すにつれて、果皮はシワがより、厚みが薄くなって半透明な質感へと変化して中の黒い種子が透けて見えるようになってきます。

色も徐々にオレンジ色に移り変わりアールヌーボー調の素敵なガラス製品のようになります。

さらに乾燥が進むと飴色になって、弾力がなくなっていきます。

種子は水分がなくなった分、小さく堅くなっています。

さらに乾燥が進むと種子は果皮から剥がれ落ち、鈴のようにカラコロと実の中で転がるようになります。

果皮をむいてみると、種子はほとんど黒色で堅くなっています。

半数以上はカビや虫に喰われていたりして健全な種子ではありません。

その中から良さそうに見える種子を選んで水に入れます。そして沈んだ重い種子だけを選抜し、種子の中を見てみることにしました。

種子はかなり堅くなっていて未熟果の時のように簡単に中を見ることができません。

そこで今回は剪定バサミを使うことで大成功。

熟して乾燥したものは黄色っぽくて凝縮して小さくなっています。

このムクロジナッツを食べてみたので、興味のある方はこちら。

枝つきの実もまた一段と深い味わいがあって気に入っています。

このページは「なんだろな」の中の

「おもしろい木の実 ムクロジの成長」